スマイルゼミに2025年4月に登場したAI機能「Coachez(コーチーズ)」を実際に使ってみました。どのように進むのか、おすすめかどうか、わかったことを口コミしていきますね。コーチーズはスマイルゼミならではのユニークな機能。特許出願中だそう!

スマイルゼミ コーチーズ とは?

スマイルゼミ Coachez(コーチーズ)とは、スマイルゼミの小学生・中学生コースに2025年4月に追加された新AI機能です。ちょっと難しい問題などでもお子さんが自力で正解にたどり着けるように、スマイルゼミ専用タブレットがお子さんと音声で対話をしてくれます。

対話の中で、お子さんはコーチーズの質問に声に出して答えたり、選択肢から選んでいきます。そして解き方のヒントや気づきをもらい、自分で正解に到達できるようにしてくれるのがコーチーズです。

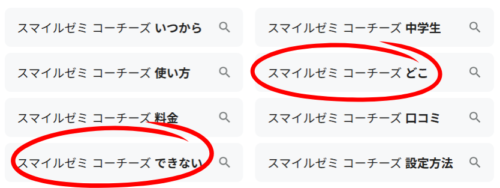

スマイルゼミ コーチーズ どこ? できない?

「スマイルゼミ コーチーズ」で検索すると、「スマイルゼミ コーチーズ どこ」「スマイルゼミ コーチーズ できない」などの関連ワードが表示されることがあります。

どうやらスマイルゼミのコーチーズがどこにあるのかわからないで困っている方が少なくないようです。

コーチーズは、スマイルゼミの全ての問題に入っているわけではありません。タブレット上部に「コーチーズ」と表示された問題でのみ、活用することができるのです。

では、このコーチーズはどの問題に出てくるのでしょう? これは、現段階ではやってみるまでわかりません!

まず、スマイルゼミには毎月それぞれの教科に複数のレッスンが配信されますが、そのすべてのレッスンにコーチーズが含まれているわけではありません。

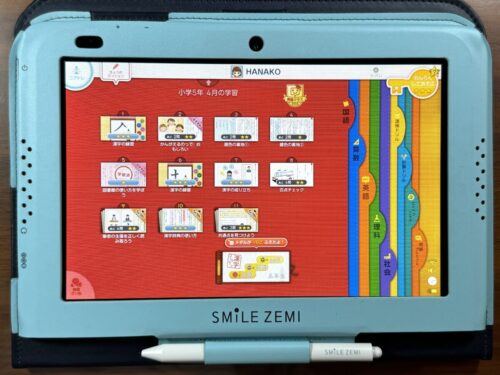

例えば、こちらは私がコーチーズを試した小学5年生発展クラス4月号の国語レッスン一覧。11のレッスンがありますが、そのすべてにコーチーズが入っているわけではないのです。またどのレッスンに入っているのかという表示もついていません。確かに「コーチーズどこ?」と感じてしまう!

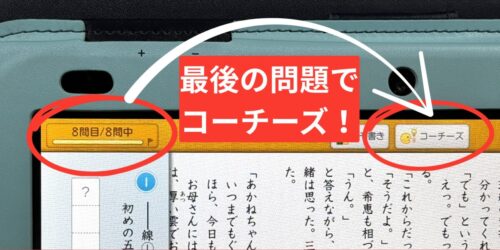

そこで地道に問題を解いていったところ、例えば小5・4月の国語なら、コーチーズはその月全体の確認レッスンとも言える「百点チェック」にありました!

しかも、コーチーズが出てくるのは、「百点チェック」8問中の最後の8問目! 最終問題まで進まないと出てこないのです。

そういうわけで、「コーチーズどこ?」と戸惑うご家庭が少なくないのですね。

このように、小学コースの場合、コーチーズは英語を除くすべての教科で登場します。けれども全てのレッスンに出てくるわけではありません。特定のレッスンのうちの、例えば「10問中の10番目」のように、最後の問題に出てくることが多いようです。

スマイルゼミは、小学生の解答傾向について長年にわたる膨大なデータを有しています。つまり、どういうところで小学生がつまずきやすいかを把握しているということですね。そしてそういう問題にコーチーズを配備しているということなのでしょう。

なお、スマイルゼミ問い合わせセンターに電話で確認したところ、コーチーズは今後拡充されていくであろうとのこと。つまり将来的には、コーチーズが含まれる問題が増えていくようです。

また、「コーチーズがどこにあるかわからない」という意見を受けて、わかりやすくなるような表示を加えるなど、改善される可能性もあるとのことでした。

スマイルゼミ コーチーズの使い方

スマイルゼミのコーチーズの使い方は簡単です。

上で紹介したように、コーチーズは全てのレッスンに入っているわけではありません。またレッスンの最初には出てきません。しかし解き進めていくと、例えば「10問中の10問目」のように、最後の最後に登場することが多いです。

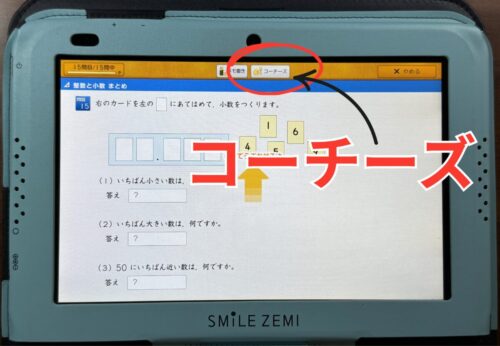

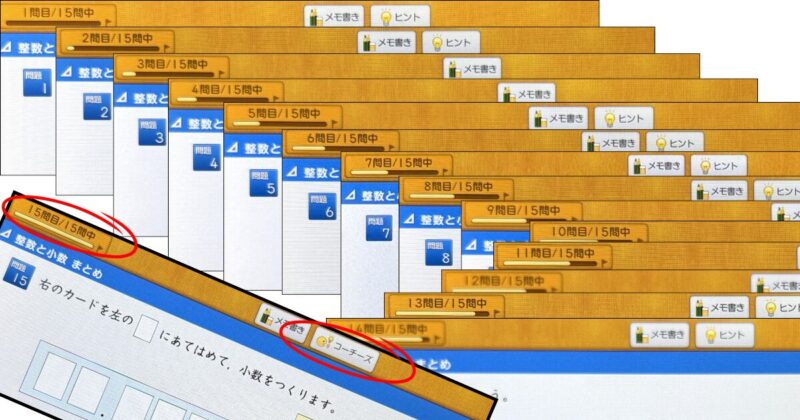

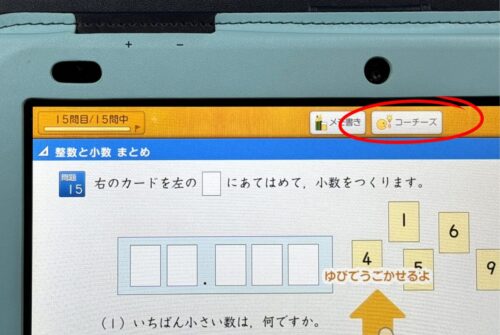

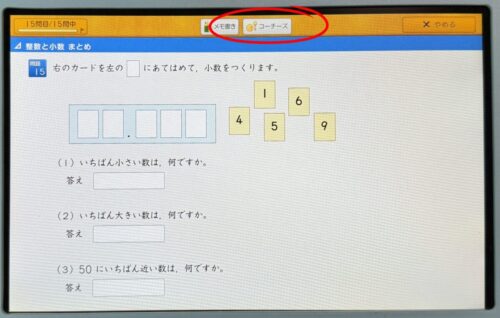

例えば小5・4月の算数レッスン「整数と小数 まとめ」では、15の問題が出題されます。最初の14問は計算問題。最後の15問目の応用問題に「コーチーズ」が登場します!

「コーチーズ」のアイコンが表示されたらタップします。するとコーチーズが話しかけてくれます。

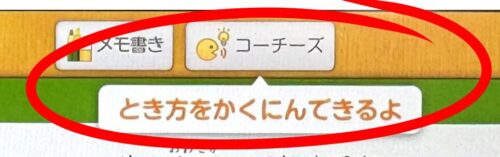

もしも「コーチーズ」のアイコンをタップしそびれていると、「とき方をかくにんできるよ」と表示され、コーチーズの存在に気づかせてくれます。

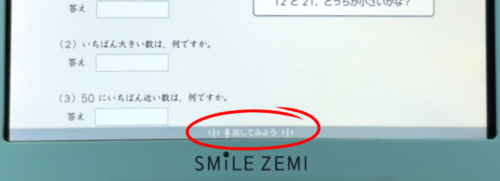

コーチーズに語りかけられ、下に「話してみよう」と表示されたら、タブレットに向かって声に出して答えます。もっとも、「話してみよう」の表示に気づかなくても大丈夫です。コーチーズは質問形式で声がけしてくれるので、自然と返事をするように促されますから。

そしてもしも答えがわからない時は、「わからない」と話せばOK。それに合わせてコーチーズが次のステップへと導いてくれます。

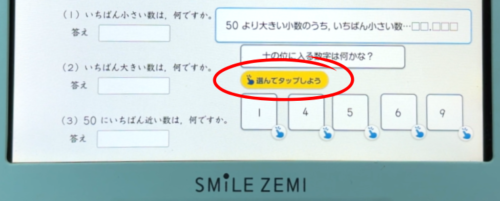

また「選んでタップしよう」と表示されたら、声ではなく、選択して答えます。

コーチーズとのやり取りがどう進むのか、小学5年算数の例をご覧ください ↓

スマイルゼミ コーチーズ 体験口コミ

コーチーズを実際に使ってみてわかったことを口コミしていきます。

応用問題の解き方がわかる

上の動画で紹介した小5の算数の例では、最初の14問は、すべて小数の基本的な計算問題です。小数を 10倍、100倍、1000倍したり、÷10、÷100、÷1000 するといくつになるかなど、言ってみれば「小数はどういうものか」を確認する問題です。

しかし、コーチーズが登場する最後の15問目は、切り口の異なる応用問題です。数字カードを並べて、最も小さい数、最も大きい数、最も50に近い数を求めさせるというものです。

急に問題の傾向が変わるので、解き方がわからなくて戸惑う小学生が少なくないと思います。また、たとえ親御さんが隣にいて答えは分かったとしても、どう説明したらお子さんが自力で正解にたどりつけるかは、なかなか即座に思いつけないのではないでしょうか。

そこで役立つのがコーチーズです。上の動画の通り、コーチーズは小学生が自分で正解にたどりつけるよう、「整数の例で考えてみる」「小数でも整数と同様に、数字を小さい順や大きい順に並べればよい」などの手がかりをくれます。その結果、難しい問題であってもコーチーズに助けられながら、小学生は自力で正解にたどり着くことができるようになっているのです。

読解問題のテクニックがわかる

国語の長文読解問題はちょっと厄介です。練習すれば誰もが身につく漢字などと違って、「わかる人にはわかるが、そうでない人にいはわからない」ことがあるからです。

そのような厄介な読解問題でも、コーチーズが役立ちます。なぜなら読解問題のポイントやテクニックを教えてくれるからです。

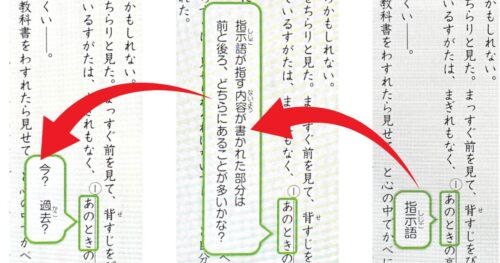

例えば小学5年4月号の「百点チェック」の読解問題には、長文を読んで、「『あのときの高橋さん』の様子を説明している一文をぬき出す」という問題があります。

ここでわからないでいると、コーチーズは「あのとき」という指示語に注目するよう語りかけてくれます。そしてそれでも答えがわからないと、指示語が指す部分は、指示語の前にあることが多いと教えてくれます。さらに「あのとき」は「過去のことか、未来のことか」に注目させ、過去のことが書かれている部分を探すように促してくれるのです。

親御さんが隣にいたら「どうしてわからないの?」と腹立たしく感じてしまうかもしれませんね。でもコーチーズなら、正解にたどり着くためにはどうすればよいか、丁寧に一歩一歩教えてくれます。

論理的思考をサポートしてくれる

スマイルゼミ コーチーズは、論理的に考えることもサポートしてくれます。

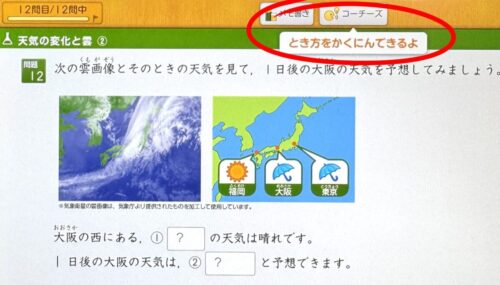

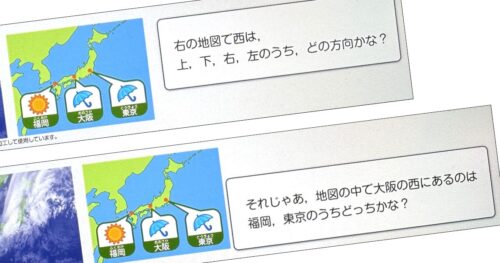

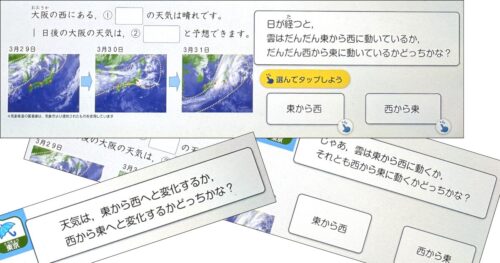

例えば、小学5年4月号理科「天気の変化と雲」というレッスン。「雲が西から東へ動くにつれて、天気も西から東へ変化する」という基本をまず学びます。そして最後の問題にコーチーズが登場。雲画像とその時の天気図から、翌日の大阪の天気を予想する問題を解きます。

①の問題では「大阪の西」にある場所を特定しなければなりません。まずコーチーズは「地図で西は上下左右のどれか」と尋ねてくれます。左が西であることを確認し、大阪の左にある福岡が①の「大阪の西」の答えになると論理的に考えさせてくれます。

②の問題では、コーチーズは3つの雲画像を表示して、雲が西から東へ動くことを確認してくれます。そしてその上で、天気も西から東へ動くことを思い起させてくれます。

それらの理由を踏まえて、「今、大阪の西にある福岡が晴れだということは、しばらくすると大阪も晴れてくると予想できる」と論理的に正解にたどり着けるようにしてくれるのです。

知識の整理や正しい情報の読み取りを助けてくれる

スマイルゼミ コーチーズは、小学生が知識を整理したり、与えられた情報を正しく読み取ることも助けてくれます。

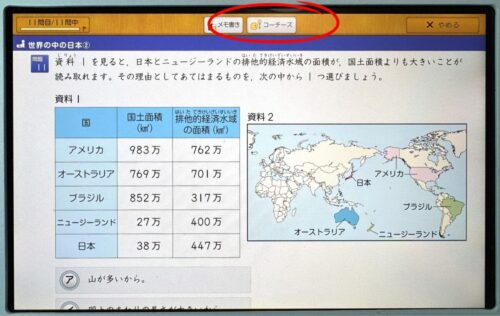

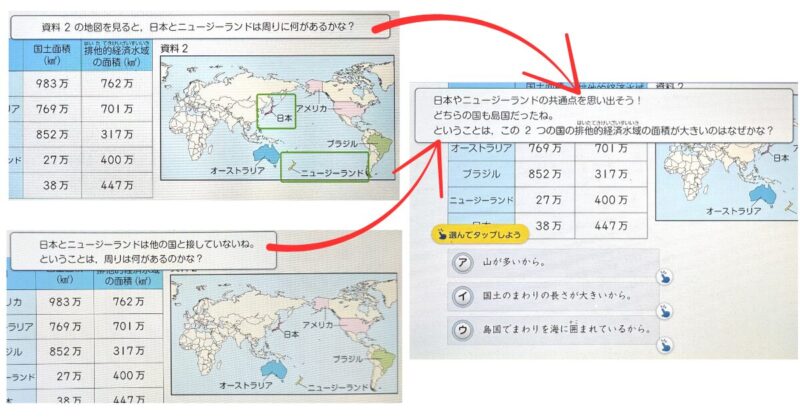

例えば小学5年4月号社会の「世界の中の日本」というレッスン。ここでは大陸や海洋の名称、「領土」「領海」という言葉や日本の位置、日本の島々や日本を取り囲む海の名前などを学習します。そして最後に資料の読み取り問題がコーチーズと共に登場。ここでは、資料を見て、日本とニュージーランドは、なぜ排他的経済水域の面積が国土面積より大きいのかを答えます。

まずコーチーズは、「排他的経済水域」とは何かについて話してくれます。そして資料2において、日本とニュージーランドに共通していることを読み取るように導いてくれます。

もしも「島国」という共通点を資料2から即座に読み取れなければ、「国の周りに何があるか」「どちらも他の国と接していないということは周りに何があるということか」と尋ね、正解に到達できるように助けてくれます。

このようにしてコーチーズは「島国」という共通点に気づかせ、「周りを海で囲まれているので排他的経済水域が広い」という正解にたどり着けるようにしてくれるのです。

日本の色々な特徴を知識として知っていたとしても、それによって正解できるとは限りません。また資料の読み取りというのは、いろいろな答えがあり得るのでなかなか難しいです。でもコーチーズとの対話が、自分が持っている知識を踏まえつつ、資料を正しく読み取って正解できるようサポートしてくれます。

スマイルゼミ コーチーズ のメリット

学習のハードルが下がる

スマイルゼミ コーチーズには、学習へのハードルを下げるメリットがあります。

スマイルゼミの場合、答えがわからない時や間違えた時、解き方やヒントをタブレット上で「見る」ことができます。つまり解説を「読む」ことを怠らなければ、小学生は正解にたどり着けるのです。

これは簡単なことに思えますか? 実はそうでもないのです。

近年は、スマホの影響からか、読むことが苦手なお子さんが増えてきていると言われています。スマイルゼミはタブレット1台で1人で学習できるはずの学習ツールです。でも実際は読むことが面倒だったり視覚情報が苦手だったりして、親御さんがついていないと取り組みに苦労する小学生もいるのではないでしょうか。

しかしコーチーズなら声で語りかけてくれます。つまり小学生は解き方やヒントを1人で「読む」必要がないのです。

コーチーズは対話で進みます。まるで隣に自分だけの先生がいるようです。これなら「読む」ことが苦手な小学生であっても、断然学習に取り組みやすいです。

達成感が得られる

スマイルゼミ コーチーズには、お子さんの達成感ややる気をサポートしてくれるメリットがあります。なぜならコーチーズは、小学生が自分で正解にたどり着けるように、考え方や解き方を教えてくれるからです。

同じ難しさの問題であっても、お子さんによって理解度は異なります。つまりコーチーズに「わからない」と答えるタイミングが異なります。でも心配はいりません。お子さんの反応に合わせて、コーチーズがそのお子さんがわかるようなヒントや解き方を根気よく提示してくれるからです。実際に私は、同じ問題で色々なつまずき方を試してみたのですが、それに対するAIの精度に驚かされました。

小学生は、コーチーズによって自分に合った導き方をしてもらうことができます。その結果、つまずいている小学生、わからないで困っている小学生が、自力で正解にたどり着けるようになるのです。

これによって、小学生は「自分で解けた!」という達成感を得ることができます。達成感は重要です。自信がつけばますますやる気が出ますし、やる気が出れば、その後の学習の頑張りにつながるからです。

論理的思考力も育まれる

スマイルゼミ コーチーズには、正解にたどり着くために論理的に思考することも助けてくれます。

コーチーズは、難しい問題などに遭遇した時に段階的に問いかけを与え、「~~だから……になる」と小学生が自ら考え、納得し、理解できるように導いてくれます。つまりコーチーズとの対話を通して、小学生は単に解き方を覚えるのではなく、正解に至るための考え方を身につけていくことになるのです。

これによって小学生の学ぶ力が引き出され、論理的思考力や判断力が育まれていくことが期待できます。

スマイルゼミ コーチーズの料金

スマイルゼミ コーチーズは、スマイルゼミのオプション機能ではなく、標準装備されているものです。つまり、コーチーズを利用するからといって、追加料金を支払う必要はありません。

それではスマイルゼミの料金はいくらなのでしょう?実は、コーチーズが登場た2025年春に、スマイルゼミは値上げされました。コーチーズ追加が値上げ理由の1つだろうと想像されます。

2025年度 スマイルゼミ料金

| 学年 | 標準クラス | 発展クラス |

|---|---|---|

| 小1 | 3,630円 | 4,180円 |

| 小2 | 4,070円 | 4,950円 |

| 小3 | 5,060円 | 5,940円 |

| 小4 | 5,940円 | 6,820円 |

| 小5 | 6,930円 | 7,810円 |

| 小6 | 7,480円 | 8,360円 |

スマイルゼミは、例えばよく比較される進研ゼミ・チャレンジタッチよりも少しお高くなっています。

参考記事 【スマイルゼミとチャレンジタッチを比較】どっちが小学生によいの?⇒

スマイルゼミは確かに少しお高くなりました。しかしコーチーズはスマイルゼミならではの傑出した機能です。通信教育選びで迷われているご家庭は、コーチーズのことを念頭に入れて、検討してみてくださいね。

元中学校教師で現在プロ家庭教師。家庭教師という職業柄、ご家庭からお子さんの家庭学習について相談を受けることが多い。そこで、様々な最新の通信教材を実際に手にしたり自分で受講して精査し、ご家庭にアドバイス。その教材研究や経験に基づいて、この記事を執筆しました。

コメント