ワンダ―ボックス (WonderBox) は2025年春に創刊6年目を迎えました。2021年には教材が大リニューアルされ、デメリットになっていたことが改善されました。それ以降も毎年新たな教材が登場。そして2024年からはジュニア/ジュニアプラス/スタンダード/エキスパートの4コースに分かれ、さらに進化を続けています。教材調査と自分の脳トレ(笑)のために創刊号から受講している私が、ワンダーボックスについて口コミしますね。

ワンダーボックスでは無料資料請求で:

・思考力ワークブック(1週間程でお届け)

・体験版アプリ(申込後すぐに使える)

を利用できます。保護者向けパンフレットも届きます。

しかも10/21に体験版アプリがパワーアップ! 年中用/年長用/小学生用の3種類が用意され、お子さんの学齢に合った体験ができるようになりました。

①思考力入門アプリ「ジュニアランド」

タブレット教材への導入を目的としたアプリ。試行錯誤を楽しめるだけでなく、基本操作も習得できる。

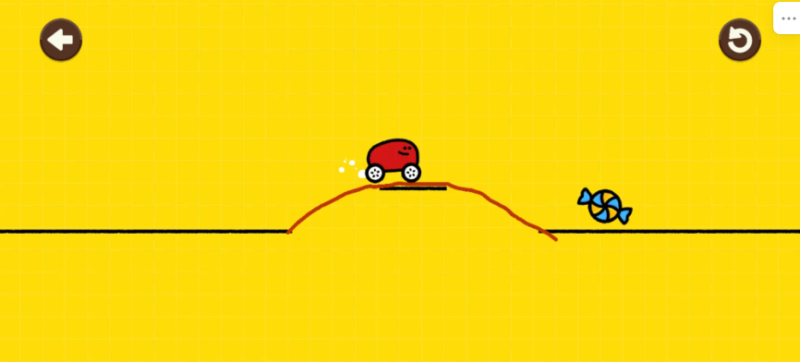

②プログラミング的思考「くるまのズーミー」

キャラクターをゴールへと導きながら、問題解決を楽しめる。

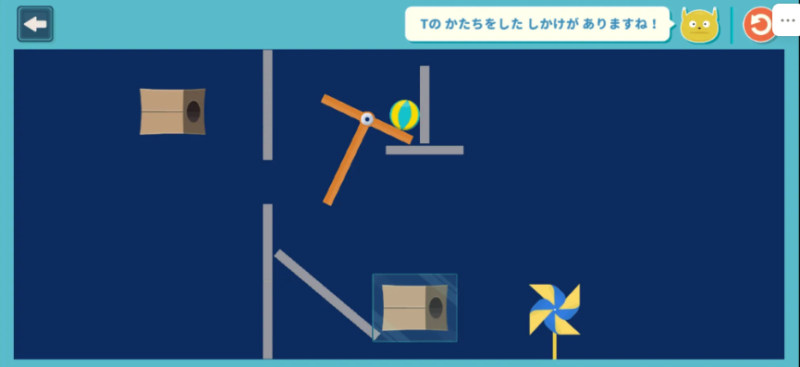

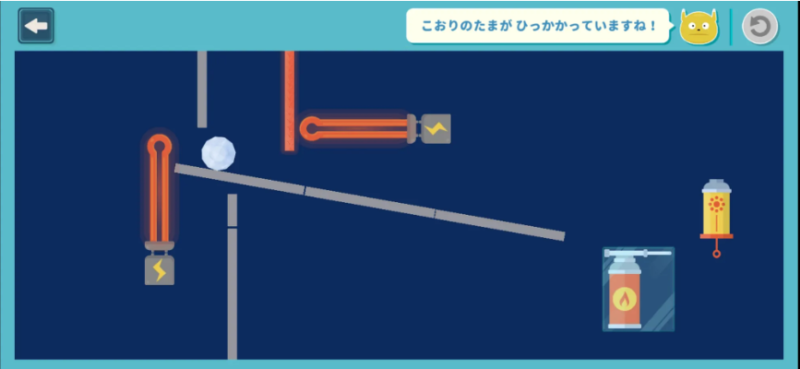

③物理実験「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」

「空気砲で風を送る」実験や「氷を溶かす」実験などを楽しみながら、科学の法則を学べる。

①数理パズル「バベロンプラス」

試行錯誤を重ねて、粘り強く考え抜く楽しさを味わえる。

②物理実験「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」

「空気砲で風を送る」実験や「氷を溶かす」実験などを楽しみながら、科学の法則を学べる。

③プログラミング基礎「コードアドベンチャー」

プログラミング的思考や論理的な考え方を身につけたり、抽象的な概念を具体的にイメージする力を育める。

①数理パズル「バベロンプラス」

試行錯誤を重ねて、粘り強く考え抜く楽しさを味わえる。

②物理実験「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」

「空気砲で風を送る」実験や「氷を溶かす」実験などを楽しみながら、科学の法則を学べる。

③プログラミング応用「コードクラフターズ」

プログラミングで自由に作り表現する楽しさを重視した教材。

紹介コード (コピーしてください)

LCFNvn1kMft4

ワンダ―ボックスのメリットvsデメリット

ワンダ―ボックスは知育に効果的。次のようなメリットがあります。

特に注目したいメリットは、ワンダ―ボックスの知育効果。ワンダーボックスにすべて取り込まれている思考力育成アプリ「シンクシンク」には、IQや学力を顕著に伸ばす効果があることが、実証実験にて明らかにされています。

実証実験のプレスリリースはこちら

関連記事 ワンダーボックスの効果⇒

ワンダ―ボックスはメリット大の通信教育なのですが、次のようなデメリットもあります。

でもね、ワンダーボックスは、デメリットと思われることが実はメリットになる不思議な通信教育なのです。

デメリットがなぜメリットになるかを先に知りたい方は、こちらにジャンプしてください。

まずは、ワンダ―ボックスのメリットが伝わるように、教材を私が実際に使って分かったことを口コミしていきます。ポイントは、ワンダ―ボックスは楽しくて、子どもの知的好奇心を刺激し、脳を育ててくれる仕掛けがたっぷりということ!

専門家も次のように言っています:

遊びとして没頭するうちに、どんどん考える力が伸びる!

WonderBox公式サイト 花まる学習会代表 高濱正伸氏のコメントより

あらゆる数理的な試行錯誤の土台となる教材です。

WonderBox公式サイト 数学教師 井上陽久氏のコメントより

こんなワンダ―ボックスのメリットが分かるように、教材について順に口コミしていきますね。

申込をする場合は、紹介キャンペーンの利用がお得です。

【紹介コード入力+12ヵ月一括払い】で5%OFFになります。よろしかったら私の紹介コードLCFNvn1kMft4 をお使いください。お互いの個人情報が明かされることはありません。

ワンダーボックスはキット×アプリ

ワンダーボックスでは、毎月家庭に届く「キット」と呼ばれる箱に入った教材と、毎月更新されるアプリの両方を使います。アプリの利用には、タブレットかスマホが必要です。

キットだけを使う時も、アプリだけを使う時も、2つを連携させて使う時もあります。お子さんが関心を持ったものを自由に選べるのは、ワンダーボックスのメリットの1つ。

青字をタップすると、それぞれの口コミにジャンプします。

青字をタップすると、それぞれの口コミにジャンプします。

※アプリのコンテンツは時期や年齢によって異なることがあります。

ワンダーボックス・キットの口コミ

ワンダーボックスは、毎月「キット」と呼ばれる教材がネコポスで配達されてきます。

キットの中身は毎月変わります。こちらは、上のキットの箱から中身を出したもの。

キットについて口コミしていきますね。まずは箱自体から!

細部にわたり知的好奇心を刺激!

ワンダ―ボックスのアナログ教材は「キット」と呼ばれる箱に入って届けられます。キットが届いた瞬間から「わくわく」が始まるのです! 箱でさえ、細部にわたって子どもの知的好奇心を刺激してくれるのでびっくり!

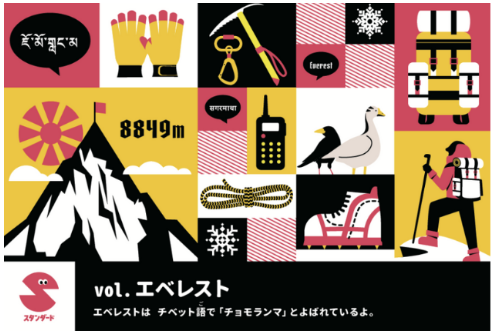

こちらは2024年スタンダードコース4月・5月号の「エベレスト」と「ナイル」。

「エベレスト」「ナイル」から連想されるように、2024年度は「世界一の〇〇」がテーマ。

箱に貼られているシールには、「世界一の○○」にまつわるイラストが描かれています。

それぞれのイラストが何を表すのか、お子さんと一緒に図鑑などで調べてみるのも楽しいはず。親子の会話が広がりそうです。

このように、ワンダーボックスにはキットの箱を開封する前から、お子さんの知的好奇心を刺激してくれる仕掛けがあるのです。

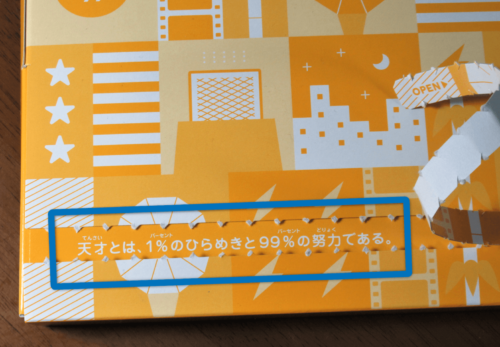

2021年4~12月号のキットは世界の有名人シリーズでした。箱には、それぞれの有名人や科学者による発明品やエピソードに関するイラストが描かれ、ミシン目をめくると有名人の名言が登場するお楽しみつきでした。

2021年4月号「エジソン」

「天才とは、1%のひらめきと99%の努力である」ー発明王エジソン

あまりにも有名なエジソンの名言ですね。これを見た時、「誰でも知っている名言がこれから続くのかな」と思ったらとんでもなかった!5月号以降をご覧ください↓↓

2021年5月号「ファーブル」

「新しいものは、踏みならされた道から遠く離れたところで見つかる。」

ー昆虫博士ファーブル

ファーブルって、こんな名言を残していたのですね!

箱には昆虫たちや本や虫眼鏡のイラストが。昆虫について親子で図鑑を調べるのもいいかも。ワンダーボックスは深い!

2021年6月号「キュリー」

「この世界の新しい発見は、いつも私を純粋な喜びで満たしてくれるのです。」ー物理学者・化学者 マリ・キュリー

箱には、キュリー夫人が発見した ポロニウムの元素記号 Po とラジウムの元素記号 Raが、それぞれの原子番号 84、88 と共に印刷されています。

こんなことも親子の会話や調べ学習のネタになりそうです!

2021年7月号「ガリレイ」

「科学では、千人の権威ある意見よりも、一人のひとかけらの推論のほうが大事である。」ー物理学者・天文学者 ガリレイ

ガリレイの言葉といえば、有名な「それでも地球は動いている」しか思いつきませんでしたが、こんな名言も残していたのですね。

ガリレイは「ふりこの等時性」を発見しましたが、箱にはふりこのイラストが。

また「ガリレオ式望遠鏡」と、それを使って発見したと言われる木製の衛生や、月面のクレーターなどのイラストなども。

箱だけでもお子さんの調べ学習のネタがたっぷりです!

2021年8月号「カーソン」

「地球の美しさと神秘の中に住む人は、決して孤独ではなく、人生に飽きない。」ー生物学者 カーソン

「カーソン」という名前を私は聞いたことがありませんでした。「どんな人だろう?」と親子で調べるのも楽しそうですね。

箱にアメリカ国旗の一部らしきものが描かれているのが、ヒントになるかも。ワンダ―ボックスは、あちこちに楽しみのネタを用意してくれていますね。

2021年9月号「オイラー」

「証明されていない知識は、まだ真実として受け入れないように注意しなければならない。」ー数学者 オイラー

「オイラーって知ってる?」と理系の息子に聞いたら、「世界一美しい数式を生み出した人だよ」と即答。その数式【eiπ + 1 = 0】は、箱にしっかり印刷されていました。

ワンダ―ボックスで遊んだ子供達の中に、将来オイラーの数式を学ぶ子も多く出てくるでしょうね。

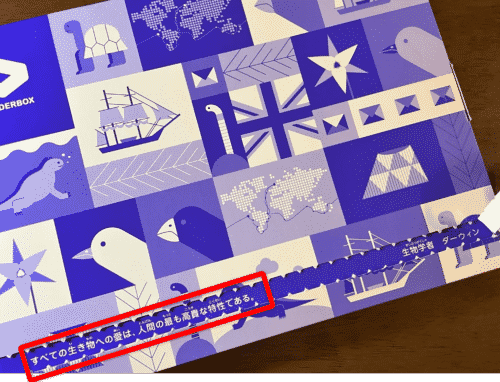

2021年10月号「ダーウィン」

「すべての生き物への愛は、人間の最も高貴な特性である。」ー生物学者 ダーウィン

ダーウィンの名前や進化論という言葉を知っている小学生は多いことでしょう。ワンダ―ボックス10月号の箱には、ダーウィンがイギリスから世界一周に向かったビーグル号の絵や、航路図やガラパゴス諸島の場所なども描かれています。ここでも親子の会話のネタが満載ですね。

2021年11月号「イノウ」

「どんな人の言うことでも、役に立つことや、納得のいく考えであったら取り入れなさい。」ー測量家 伊能忠敬

初めて日本人の登場です!江戸時代に日本国中を周って、初めて日本地図を完成した地理学者・測量家ですね。

箱には測量器具などが描かれています。親子で伊能忠敬の旅について調べるのも面白そうです!

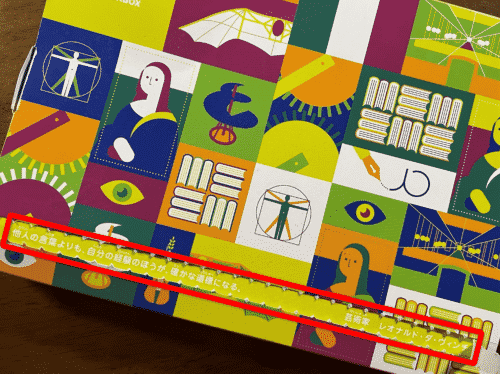

2021年12月号「ダヴィンチ」

「他人の言葉よりも、自分の経験のほうが、確かな道標になる。」-芸術家 レオナルド・ダヴィンチ

ダヴィンチの名画「モナ・リザ」はもちろん「最後の晩餐」も箱に描かれているようですね。

そしてダヴィンチが発明したヘリコプターの原形と呼ばれている螺旋形のプロペラのイラストも。さらに歯車のイラストもありますが、これは恐らくダヴィンチが歯車の原形をスケッチに残しているから。

12月号も調べ学習のネタがたっぷりですね!

2022年1~12月のキットは世界のあいさつの言葉シリーズでした。「ボンジュール」「メルハバ」「ニーハオ」「ハロア」「ボアタルジ」「シンチャオ」「スオスダイ」などなど。大人でも知らない言葉がいっぱい!

ミシン目をめくると…

「ボンジュール(Bonjour)はフランスごの あいさつだよ。フランスやコンゴ、カナダ、マダガスカルなど、およそ 30かこくで はなされているよ。」

…とフランス語 Bonjour の紹介が出てきました。

このように細部に至るまで子どもの知的好奇心を刺激してくれるのが、ワンダーボックスの良いところ。地球儀で国の場所を探すことも楽しめました。

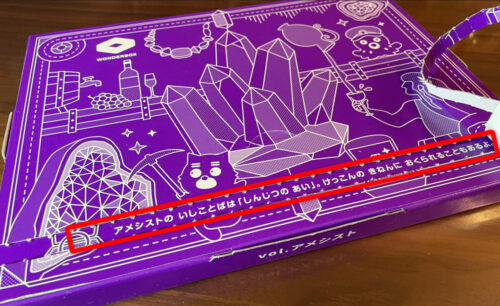

2023年は「石」シリーズ。「ガーネット」「ペリドット」「ラピスラズリ」「オパール」「アンバー」「アメシスト」「ジェダイト」…などなどが続きました。一般的に知られていないものもありましたよ。

箱には、その石にどんな意味が与えられてきたか、どこで産出されるかなど、石にまつわるあれこれが描かれていました。

そして例えば「アメシスト」を開封すると…

「アメシストのいしことばは『しんじつの あい』。けっこんの きねんに おくられることもある。」と豆知識が登場。ここでも親子で知識が増えるようになっていました!

2024年1~3月は「ラパ・ヌイ」「ヴェネチア」「シラカワゴウ」…と世界の地名が使われました。箱にはもちろんその場所にちなんだイラストが! いろいろな情報がつまったイラストでした。外国に興味をもったり、地理が得意になるきっかけになったかもしれません!

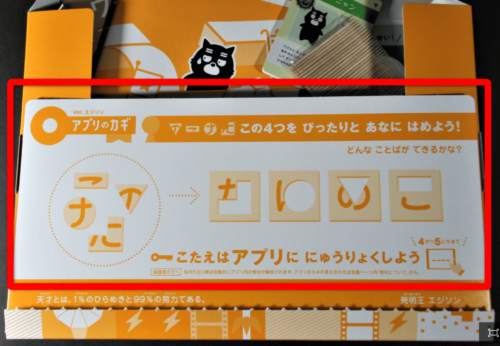

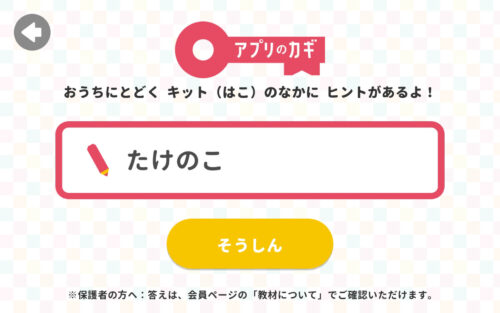

アプリのカギ

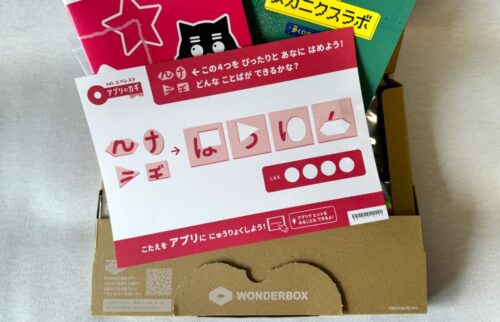

キットの箱を開けると、中にはアプリのカギを開けるためのクイズが入っています。

クイズの答えをアプリに入力すると、アプリのコンテンツが新しい月のものに更新される仕掛けになっています。ワンダーボックスは毎月最初から子供を楽しませてくれます!

ちなみに初年度のワンダ―ボックスは、箱自体が工作材料になっていました。こちらは2020年6月号のキットの箱の内側。「きみだけの いきものを つくろう!」と書かれています。

2021年4月のリニューアル後は、箱で工作というのはなくなりました。箱を工作に使ってしまうと、その後、中に入っていたものをしまえなくなるというデメリットがあったからかもしれません(笑)

次にキットの中身

①トイ教材

②ハテニャンのパズルノート

③ペーパーコンテンツ

を見ていきましょう。

ワンダーボックス・トイ教材の口コミ

ワンダ―ボックスのキットに入っている「トイ教材」は、2ヶ月ほどおきにテーマが変わります。「よくこんなにネタが尽きないな~」といつも関心しています。子どもが飽きずに継続できる仕掛けが、こんなところにもあります。

トイ教材の中から、いくつか紹介しましょう。

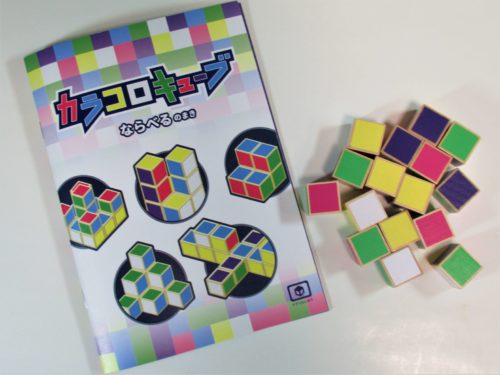

「カラコロキューブ」

「カラコロキューブ」はワンダーボックス・トイ教材の中でも特に人気教材なのでしょう。ジュニアコースとスタンダードコースの入会した初月に取り組む「はじめてボックス」に入っています。16個のキューブ(立方体)を使って様々な問題にチャレンジしていきます。

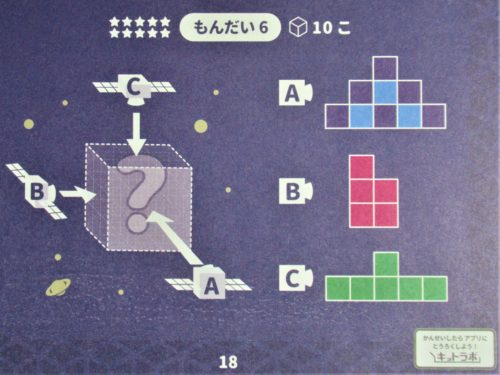

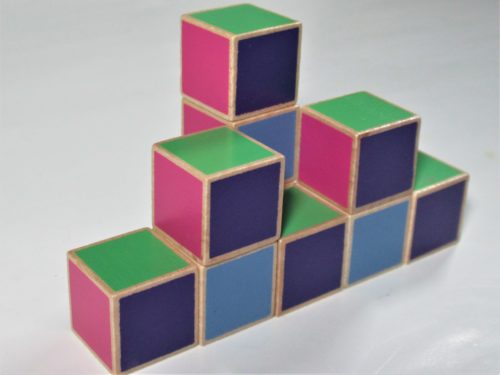

16個のキューブの各面は、それぞれ違う色になっています。そして、例えば、ある立体を3方向から見た時の下のような図を見て、その通りになるように、立体を再現します。

このような問題を解くには、立体と平面の関係を理解する必要があります。立体と平面という2つの視点から論理的に形を組み立てていかなければなりません。

これは、小学受験や中学受験にも通じるものがありますね。遊んでいるようで、実はすごい脳トレになります。

ちなみに答えはこちら ↓↓

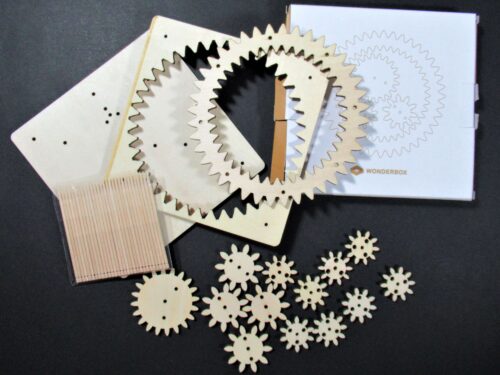

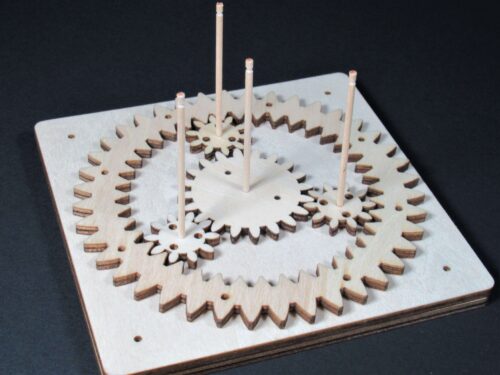

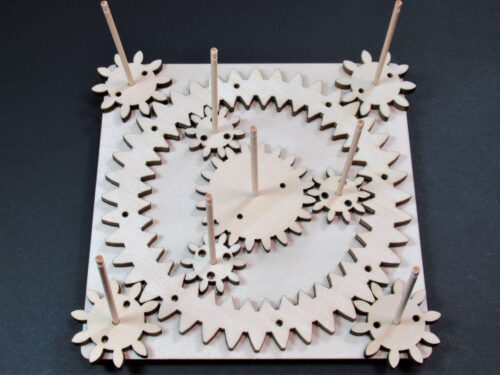

「ギアギアワールド」

ギアの歯がかみ合うことで連動する仕組みや、組み立て方によって力のスピードや方向が変わる面白さを体験できるようになっています。

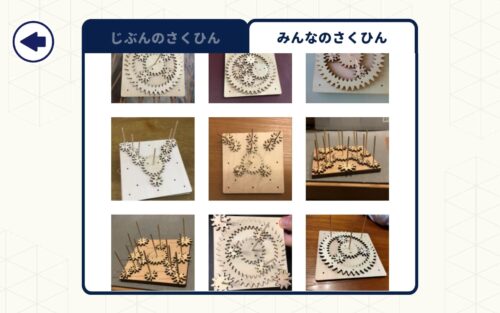

自分で作った作品をアプリで撮影して展示したり、他の子の作品を見ることもできます。作品の見せ合いっこができるのも、ワンダーボックスのお楽しみの1つ!

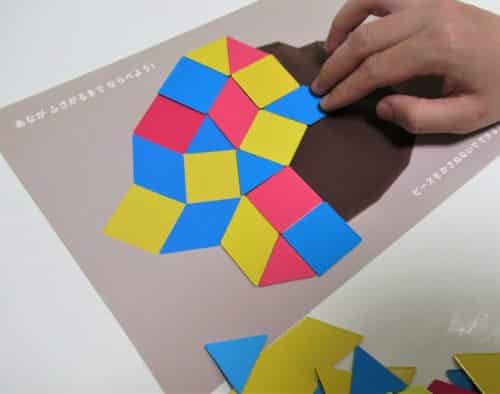

「シェイピー」

「シェイピー」は平面図形ピース。問題シートがあり、そのお題にそって図形ピースを置いていくというもの。

この問題は「穴がふさがるように、シェイピーを並べる」というもの。「ピースをかさねないで できるかな?」と注意書きがあります。

問題シート左上にはシェイピーの絵が描いてあります。何をすればよいのか、小さな子でも見るだけですぐにわかるようになっているのが良いです!

どのピースを使うか決めるには、隙間ができないように、ピースの角度に注目しなくてはなりません。「〇〇度」という角度の知識はまだない幼児や小学1、2年生でも、試行錯誤しながら、図形認識力が自然に養われていきます。3、4年生だったら、「これと、これと、これを合わせれば、360度になるな」などと戦略的に取り組むかもしれません。それもまた良いでしょう。

さらにこの問題だったら、同じ色同士が並ばないで見た目が美しくなるようにと、工夫をする子もいることでしょう。子どもの発想力、創造力、感性を養ってくれますね。

「メカニクスラボ」

なんと、モーターで動くロボットを作ります。トイ教材にはこんなハイテクなものも登場します。

私自身も「あるくロボットのまき」で、腕を使って進むロボットを作ってみました。動画にまとめてみたので、こちらをご覧ください ↓↓

電池でモーターが回って動力となることを、自分でロボットを実際に組み立ててみることで、お子さんが感覚的に学べるようになっています。

またロボットを完成させたら、どうすればより進むロボットになるかを研究できるようにもなっているんです。

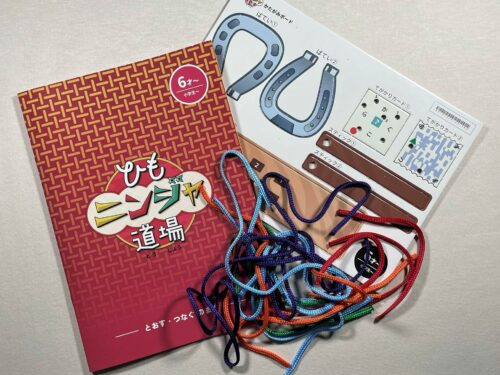

「ひもニンジャ道場」

色々な形のボードとひもを使って、遊びの中で試行錯誤しつつ、空間認識力が養われていくようになっています。

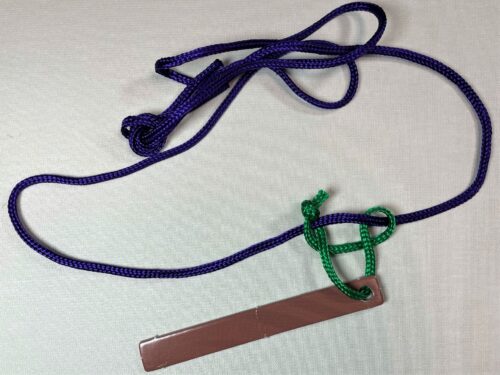

例えばこれは、ひもを使った「知恵の輪」です。紫色のひもから、緑色のひもがついたスティックを外すというもの。

いじっていたら何とか出来ました。発想の転換が必要な問題です。

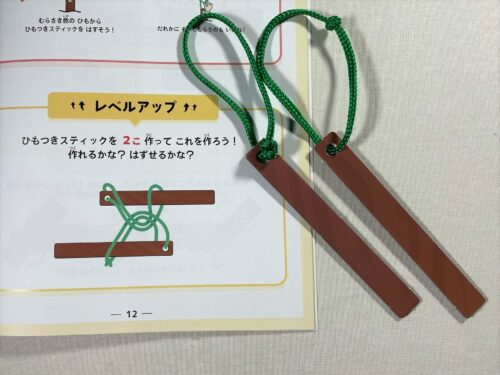

お手本通りの形を作る問題もあります:

私にはこれはどうしても分からなくて、アプリの解答動画を見て、やっと出来ました(^^;)

「保護者の方へ」には次の説明がありました。

ひもの絡まり方を観察し、どうなれば外れそうかをイメージしながら試行錯誤していくことで、空間認識力が育まれます。また、それと同時にある1つのイメージに囚われず、柔軟に発想を転換して突破口を見出す力も求められます。

解くことができたら、ぜひ「元の状態に戻すこと」にも挑戦してみてください。実は、多くの知恵の輪は、解くことよりも元に戻す方の難易度が高いつくりになっています。解いた時のプロセスを思い浮べて逆算し、ひもの重なりや絡まりをイメージしながら試行錯誤することが必要です。

ひもニンジャ道場「保護者の方へ」より引用

大人でも難しいお題で、子供の脳を鍛えてくれることが分かりますね。

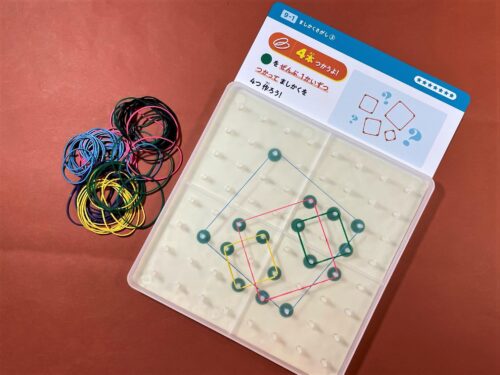

「パチッとグリッド」

64本のピンがついてるボードに輪ゴムをかけて、お題に沿って色々な形を作っていきます。

どのピンとどのピンを輪ゴムでつなげればどういう形ができるかを、イメージすることが必要になります。条件に合うような線を作るにはどうすればよいかを考えたり、全体の中で特定の図形だけを見つけ出したりと、図形センスが養われていきます。

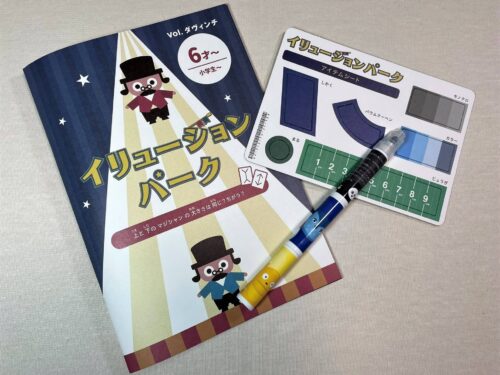

「イリュージョンパーク」

イリュージョンパークのテーマは「錯視」。

問題冊子で様々な種類の錯視にチャレンジしたり、アプリでさらに楽しんだりします。

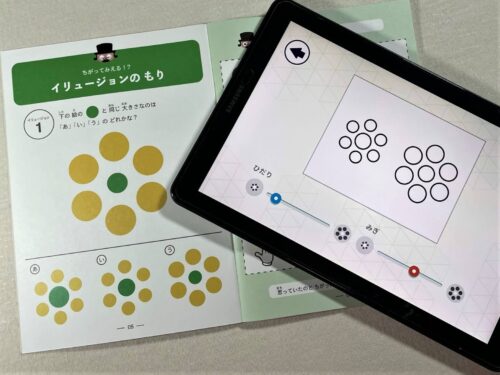

エビングハウス錯視

周りにあるマルの大きさが違うと、中にあるマルの大きさが違って見えるというもの。アプリでは自分でマルの大きさを変えて、どう見え方が変わるかを実験できます。

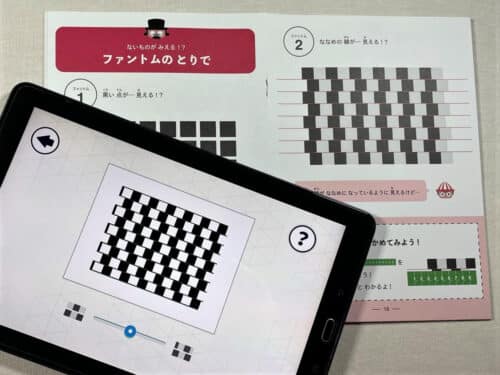

カフェウォール錯視

黒と白の模様がずれている時、横線が歪んで見えるというもの。アプリではずらし方を自分で変えて、どういう時に横線が歪んで見えるかを観察できます。

ムンカー錯視

周りの色によって中の色が違って見えるというもの。アプリでは自分で色の組み合わせを自由に変えて、どんな時によく色が違って見えるかを試せます。

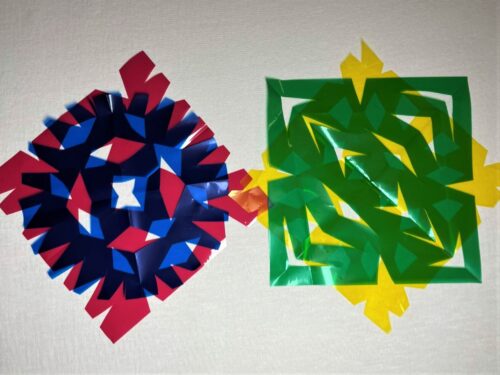

「イロイロファクトリー」

カラーセロファンを使って遊びつくす体験です。

セロファンを透かして見た時、重ねた時、ライトで投影した時などに見え方がどう変化するかを体感して、実験を楽しめるようになっています。

「ペーパーラボ」

「ペーパーラボ」は、その名の通り、紙を使って、色々な作品を作り上げていくというもの。最初は簡単な折り紙遊びから始まるのですが、実は奥が深い!作品の出来上がり写真から自分で折り方を推測して折ってみるなど、かなりの知的作業が求められるのです。

頭の中で立体をイメージする空間認識力が鍛えられる教材になっています。

関連記事 ワンダーボックス・ペーパーラボ⇒

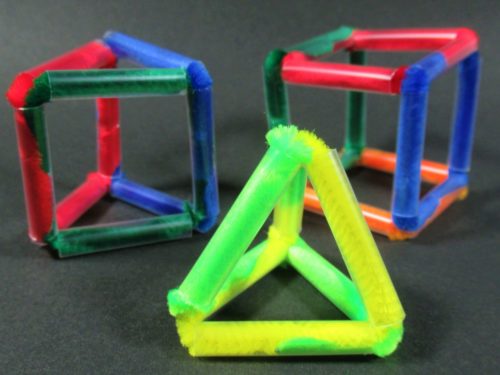

「モールアドベンチャー」

「モールアドベンチャー」は、モールをねじったりひねったり、ストローと組み合わせたりしながら、色々な作品を作り上げるというもの。

モールアドベンチャーでは、「こうすればこういう形ができあがるのか!」「こんな形も作れるのか!」という発見の喜びを子どもが味わえるようになっています。創造性が養われるというわけですね。

また、「こういう形にするにはどうすれば良いか」を考え、試行錯誤しながら逆算して作り上げる力も鍛えられます。つまり思考力も育まれていきます。

「ボードゲームマスター」

「ボードゲームマスター」は、その名の通り、色々なボードゲームを楽しむというもの。家族で遊べるようになっています。

「自分がコマをこう動かしたら、相手はこう動くだろうな。そしたらこうなって……」と先へ、先へと想像してプレイしていきます。洞察力や戦略的思考力、論理性が養われる教材になっています。

「テクロンのけんきゅうりょこう」

紙で橋や船やタワーを作り、テクロン君に旅をさせるというもの。

「橋の町」では橋の折り方で強度を高めることにチャレンジします。どうしたら丈夫になるかを考えます。

「船の町」では撥水性のある銀紙を使って、テクロン君が乗っても沈まない船を作ります。浮力の学習です。

「タワーの町」では丈夫さとバランスが両立するように試行錯誤します。

紙で様々なミッションに取り組むことで、身の回りのものの形にも興味・関心をもてるようにもなっています。

ワンダ―ボックスのトイ教材では、子どもは自分の手を使って試行錯誤したり、発見したり、創造したりします。トイ教材は子どもの探求心や知的好奇心を伸ばしてくれます。親はなかなか同じようにはできません!

ワンダーボックスのトイ教材は、変化に富んでいます。そしてどれもが遊びながらなのに、実はすごく思考して、脳が鍛えられる。子どを賢くする仕掛けが満載です!

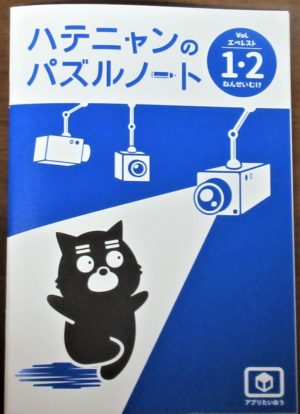

ワンダーボックス・パズルノートの口コミ

ワンダーボックス(WonderBox)のキットには、「ハテニャンのパズルノート」というワークブックも入っています。

毎月、「迷路」問題の切り口が変わるので、新鮮です!

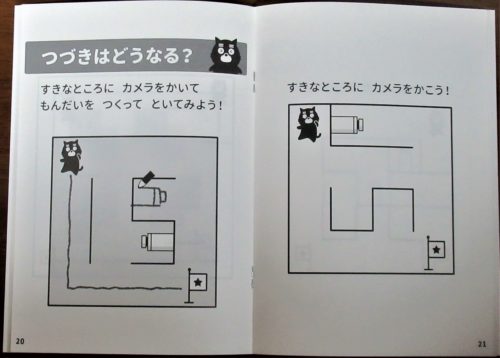

パズルは子供の脳に良いと言われてますよね。ワンダーボックス「ハテニャンのパズルノート」は脳に良いのはもちろんですが、奥深いんです!問題を解くだけでなく、自分で問題を作ることまでやらせてくれます。これは他の通信教育にはないですね!

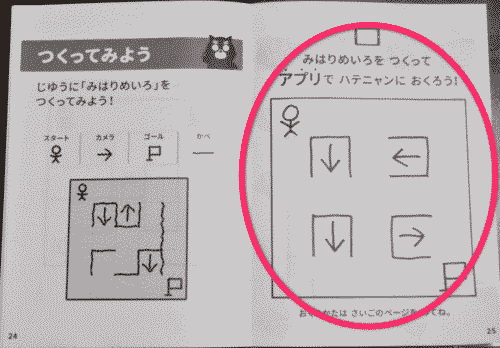

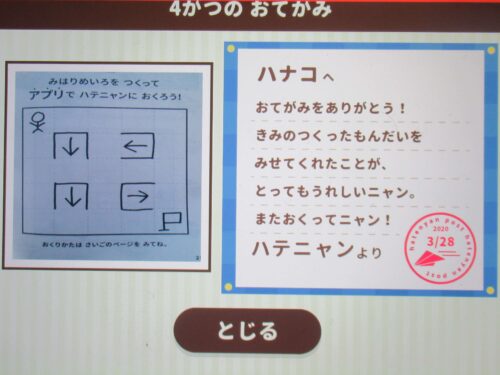

ハテニャンのパズルノートはアプリと連動しています。自分で問題を作って、アプリでハテニャンに問題を送ることもできちゃうんです。私は下の自作問題をハテニャンに送ってみました。すると「おへんじはあしたとどくよ」のメッセージが表示されました。

翌日アプリを起動させたら、確かにハテニャンからお返事が届いてました~(^^)/

自分宛に返事が届くというのは、子供にとって嬉しいはず。ハテニャンから返事をもらうために、子供達は問題作りに励んでくれるかも。素晴らしい作品はアプリ内で表彰されることもあるので、それを目指して頑張ってくれるかもしれませんね。

良問を作るために、子供達は試行錯誤するでことでしょう。答えが1つだけになるようにしようとか、こっちなら行けると見せかけてその裏をかいてみようとか、どうしたら難しい問題になるだろうとか、発想力、創造力、思考力を総動員させながら楽しんでくれることと思います。

なお、ハテニャンのパズルノートは、学年別(【年中・年長】【小1・小2】【小3・小4】)に異なるものが届けられます。また1冊が易→難へと少しずつレベルアップしていきます。シールを貼りながら作問するページもあります。お子さんが、無理なく、楽しみながら、取り組めるように工夫されていますよ。

「ハテニャンのパズルノート」は書き込んで使います。そのため、最初にパズルノートのコピーをとっておいて、お子さんが繰り返し取り組めるようにするのもおすすめです。

ワンダーボックス・ペーパーコンテンツの口コミ

ビッグペーパー

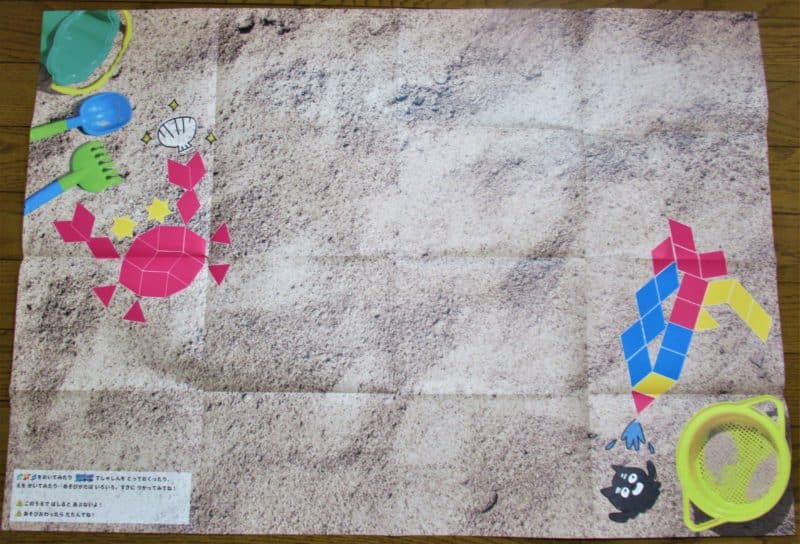

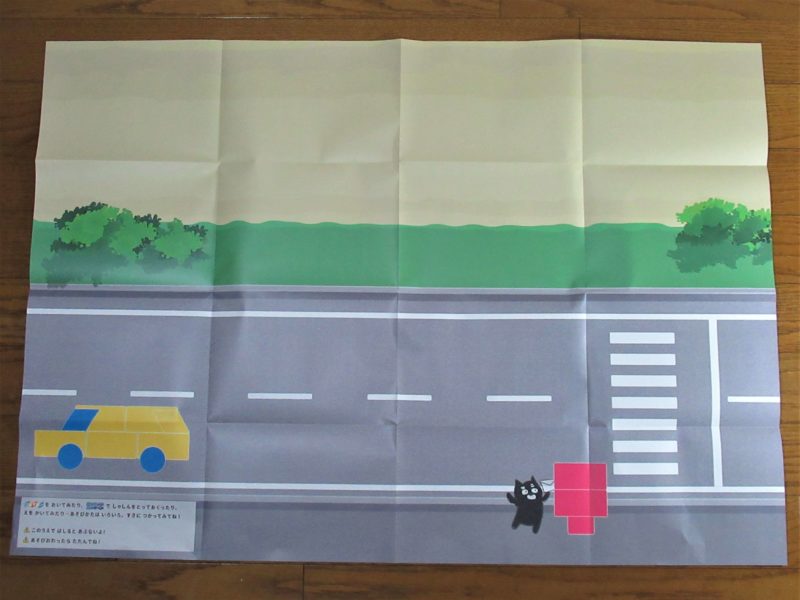

キットの中には、「ペーパーコンテンツ」として、「ビッグペーパー」というB1サイズの大きい紙が届く月があります。

ビッグペーパーは両面に印刷されています。その月によって巨大迷路になっていたり、紙の上にトイ教材を置いて遊べたり、「ことばさがし」などの問題がついていたりと、色々な楽しみ方ができるようになっています。

こんな大きな紙を広げるだけで、小さなお子さんはワクワクすると思います。きょうだいで遊ぶのも楽しいでしょう。

新ペーパーコンテンツ

創刊初年度からある上記のビッグペーパーには、実は「全学年共通」というデメリットがありました。つまり、お子さんによっては、お題が簡単すぎたり、難しすぎたりしたのです。

そんなデメリットを改善する目的もあったのでしょう、2021年4月、新しいペーパーコンテンツが登場しました!新ペーパーコンテンツは、問題が【年中・年長】【小学生】と2パターンに学年対応しています。年代に合った難易度の問題が届くので、お子さんがより取り組みやすくなりました。

いくつか例をお見せしましょう。

「カードトラベラー」

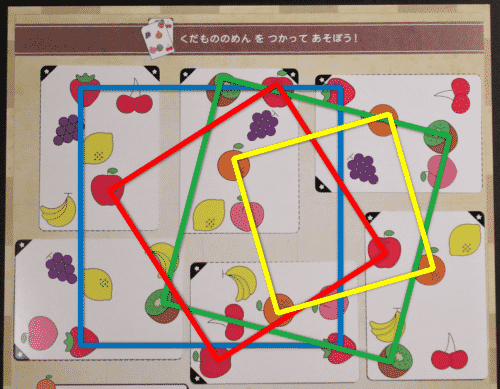

掲載されていた遊びのうちの1つを紹介しますね。(画像は小学生用のものです。)

条件に従って、正しいカードを並べます。カードに描かれている果物の種類によって置けるカードが決まるので、論理的に考えなければなりません。

並べ終えたらこんな感じ↓↓ 大人の私でもちょっと時間がかかってしまいました (^^;)

カードを並べ終えたら、正方形の形に並んでいる果物4種類を探します。ちょっと考えてみてください!

特定の図形が浮かび上がって見えるような、平面図形のセンスが養われる問題になっていました!私はセンスがないとみえて、なかなか正方形が見つからなかった(^^;)

遊びの中で図形のセンスが養える機会を、ワンダ―ボックスはたっぷり提供してくれますよ。

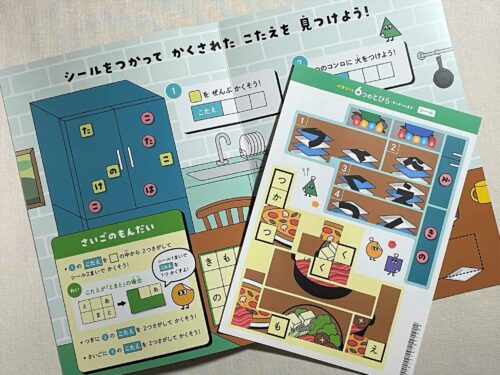

「ペタリーと6つのとびら」

上の画像は「キッチンのまき」。シールを貼りながら、問題に答えていきます。

どう解けばよいのかを考えることで、問題解決力が育ちます。また、シールを貼るたびに絵柄が変わるので、新たな発想が引き出されるようになっています。

ワンダーボックス・アプリの口コミ

アプリは毎月コンテンツが更新されます。キットの内側に書いてある問題の答えを入力してアプリのカギを開け、新コンテンツを開放するところから、毎月の取り組みが始まります。

↓↓

↓↓

タブレット画面でこの箱の絵ががブルブル震えて、カギが開く瞬間が楽しい♪ワンダ―ボックスはあちこちで子どもを楽しませてくれます。

なお、アプリのカギを自分で開けられるのは、毎月25日~翌月5日まで。その後はアプリのコンテンツは自動的に翌月内容に更新されます。アプリのカギ開けを楽しむには、タイミングに気をつけてくださいね。

アプリのコンテンツについて、順にクチコミしていきますね。

青字をタップすると、それぞれの口コミにジャンプします。

シンクシンクプラスの口コミ

大リニューアル

シンクシンクプラスは、2021年4月に大リニューアルしました!

2021年3月までは、シンクシンクプラスで遊べるゲームの種類は限られていました。

【月ごとに決められたゲーム3つ + 日替わりゲーム1つ】の構成でした。

これが、現在では毎日100種類以上の中から自由に選べるようになったのです!

シンクシンクプラスホーム画面の ? をタップすると……

自由に選べるシンクシンクプラスの思考力ゲームがぞろぞろ出てきます!

さらに、 ? 以外の7つのゲームは、毎月変わる20種類のゲームの中から配信されます。つまり、毎日ゲームが入れ替わるということ(同じものが含まれることもあります)。

この20種類は、分野のバランスを配慮しながら毎月更新されるのだそう。次の5分野より出題されます。

ワンダーボックスのメリットの1つは「飽きにくい」ことです。シンクシンクプラスのゲームは毎日変わるので、「今日はどんなゲームだろう?」「何をしよう?」とお子さんの楽しみが増えます。

なお、シンクシンクプラスは学年対応しています。【年中・年長】【小1・2年】【小3・4年】に分かれ、年代に合った問題が出題されます。例えば、【年中・年長】向けには、ルールを理解しやすい直感的な問題が優先的に出題されるので取り組みやすくなっています。どの年代グループのどの問題でも、最難関レベルまで取り組むことができます。

ちなみに、シンクシンクプラスで1日にプレイできるゲームは3つまでです。制約を設けることで、お子さんがプレイに集中できるように配慮されています。

シンクシンクプラスの中から、ゲームをいくつか紹介しますね。楽しみながら脳を育てられることが分かると思います。正解できるかどうか、よかったら一緒に考えてみてください (^^)

みかんのじかん

並べられたミカン全部を、うまくヘビ達に食べさせるゲームです。ヘビをスワイプして伸ばし、ミカンを順に食べさせます。1匹のヘビが食べられるミカンは4個です。

行き止まりの岩があるので、どのヘビにどのミカンを食べさせるかを考える必要があります。論理性や戦略性が養われます。

↓↓

↓↓

↓↓

おやころりん

この立方体はスタンプ。6面には、おたまじゃくし・カエル・イモムシ・ちょうちょ・ひよこ・にわとりが描かれています。3組の親子なので「おやころりん(親子・ころりん)」というらしい(笑) 親子は同じ色で、スタンプの正反対の面にいます。

スタンプがコロコロ進み、ゴールの赤いマスにはどの面が押されるのかを答えます。

これ、私にはかなり難しかった!見えない面は何なのかを考えながら、イメージの中でスタンプを動かさなければなりません。思考力や空間認識力が養われます。

ちなみに立方体やサイコロを転がす問題は、小学受験や中学受験にも出題されることがあります。受験生は対策に苦労するのだそう。そんな難しいことを、ワンダ―ボックスなら楽しみながらできてしまうのだから、すごいです!

↓↓

↓↓

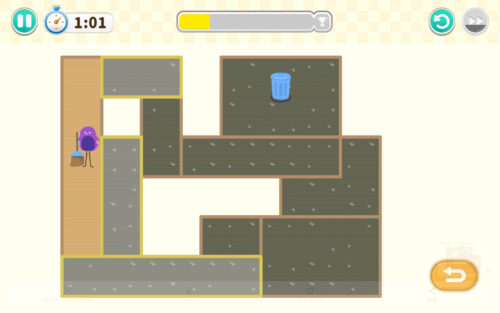

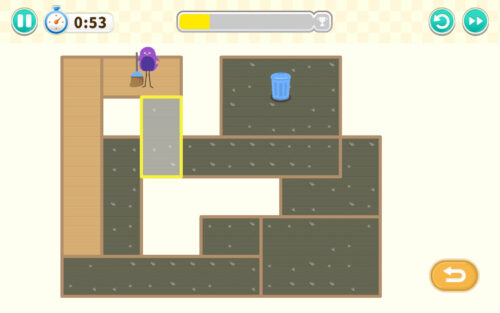

ゆかピカめいろ

ほうきを持っている女の子が全ての床を掃除して、ゴミ箱にゴールできるようにします。同じ床は1回しか通れず、隣の床に移りながら1回ずつ掃除をするという条件があります。

次に行ける床は灰色というヒントがありますが、複数の床が灰色になっている場合もあるので注意が必要です。

よく考えないで進む床を選んでしまうと、全部の床を掃除できないことになります。でも失敗や試行錯誤が脳に良いのです。だんだん先を予想して進んだり、ゴールから逆算して考えたりできるようになります。戦略性や論理思考が養われていきます。

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

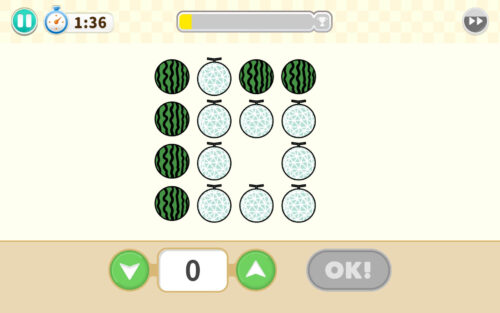

いくつおおい?

メロンはスイカよりいくつ多いかを答える問題です。

単純にメロンとスイカの数を数えて、ひき算をすれば答えは出ますが、この問題は、数を数えたりひき算をしたりするためのものではありません。そうではなく、視覚的に2つを対比させるのがポイントです。メロンとスイカの数が同じになっているところを見つけ、余った部分が答えとなります。

答え合わせの時に問題に線が引かれて、「こう考えればいいんだよ」と教えてくれます。

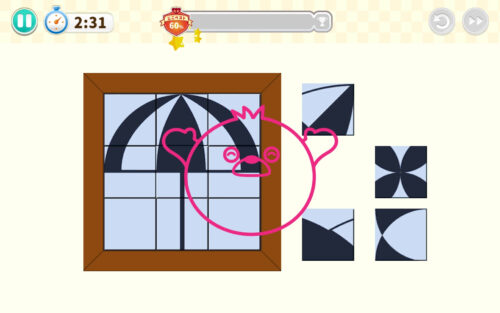

あなうめパズル

空いているところにピースを入れて、パズルを完成させます。左右対称になるように埋めていくのがポイント。

平面図形のセンスが養われる問題です。

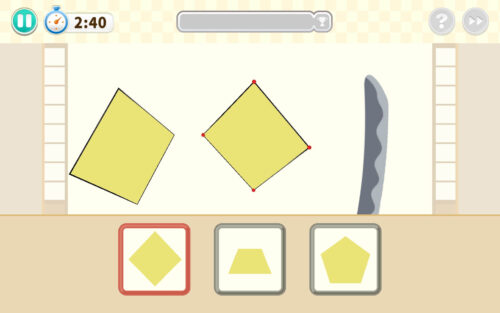

いっとうりょうだん

立体に赤い点が付いています。この赤い点を全て通るように「一刀両断」したら、切り口はどんな形になるかを答える問題です。

立体の切断は中学受験の頻出分野。ワンダーボックスなら、ゲームの中で学べてしまいます!空間認識力が養われる問題です。

シンクシンクプラスには100以上ものゲームがあるので紹介しきれませんが、お子さんの思考力や図形・空間認識力を養うのに優れていることが伝わったでしょうか。楽しみながら脳を鍛えられるのだから、ワンダ―ボックスはすごいです!

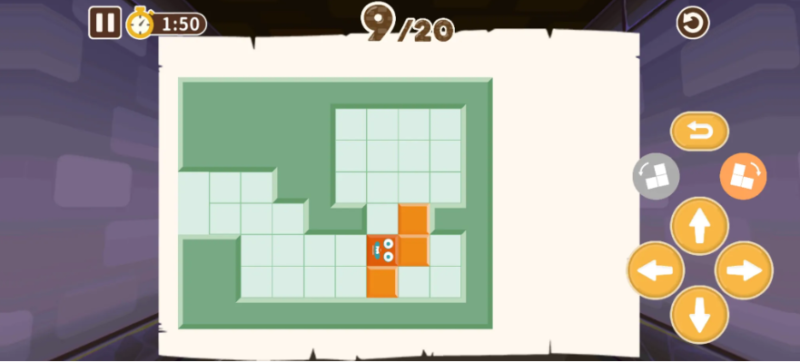

バベロンプラスの口コミ

毎月1つの問題にじっくり取り組みます。【年中・年長】【小学生】に分けて難易度が調整されていますが、【年中・年長】向けでも、終盤は大人でも難しい問題が出題されるのだそう。

最後まで解き切ると、画面に3つの塔が完成します。後半は大人でも頭をかかえてしまうほど、ハイレベルな問題が出題されます。私は根気がなく、塔が3つ建ったことがありません(^^;)

ワンダーボックスは、粘り強さまで養ってくれますよ!

問題をいくつか具体的に紹介しますね。

「どうろせいび」

バスが通れるように、ブロックを消して道を平らにします。ハンマーの数(ここでは2つ)だけ、ブロックを消すことができます。

「このブロックを消したら、このブロックがこう動いて……」とイメージしなければならないので、空間認識力が養われます。誤答だとしても指示通りにブロックが動く様子を見ることになるので、そのまま学習になります。失敗したら右の矢印ボタンを押して、何度でもやり直せます。試行錯誤しながら答えにたどり着く過程で、思考力が養われていきます。

↓↓

↓↓

「おかえりヤドカリ」

赤と青のヤドカリは同時に動きます。この2匹を、それぞれの色の貝までゴールさせます。

2匹はシンクロして動いてしまうのが厄介です。壁を利用して、片方を壁にひっかけて行き止まりにさせて、2匹の動きをずらさなければなりません。

2つの事を同時に考えるのって難しい!ここで求められるのが論理性。どの壁を使ってどっちのヤドカリを行き止まりにさせ、ゴールに辿り着けるかの戦略を立てなければなりません。

とはいえ、実際は右側のやり直しボタンを使って、試行錯誤することになると思います。試行錯誤する中で思考力が養われていきます。

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

アトラニアスの口コミ

ワンダ―ボックスのアトラニアスでは、算数オリンピックにも登場するような、とても難易度の高い問題が出題されます。

ワンダーボックスのデメリットとして、先に「難しすぎることがある」点をあげました。それを改善するために、2021年4月のリニューアルで、トイ教材とアプリの一部が学年対応になりました。しかしアトラニアスは、あえて全学年共通のままになっています。

その理由は、ワンダーラボさんによれば次の通り:

「アトラニアス」は………挑戦したりくじけたりする中で、最高峰の問題に食らいついていこう、やってやろう、という体験を届けることができたらという思いを込めたものになっています。ご家族で本気で取り組んでみるのもおすすめです。そのような位置付けの教材ですので、全学年共通の教材になっています。

「We Think ワンダーラボによる情報発信サイト」より

アトラニアスは「最高峰の問題」という位置づけなんですね!確かに大人がやっても難しいです。

なお、アトラニアスは月の途中でも問題が更新されます。毎月4題の超難問にチャレンジできますよ。

具体的に紹介しますね。

2021年4月「エジソン」の問題

道をふさいでいるブロックを1つだけ動かして、ゴールに行けるようにします。思考力が養われます。

ちなみにアトラニアスでは、画面に絵や線を書き込んで考えることができます。

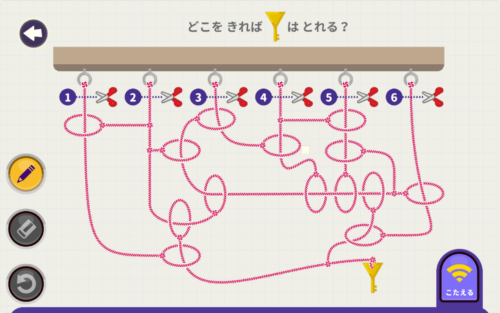

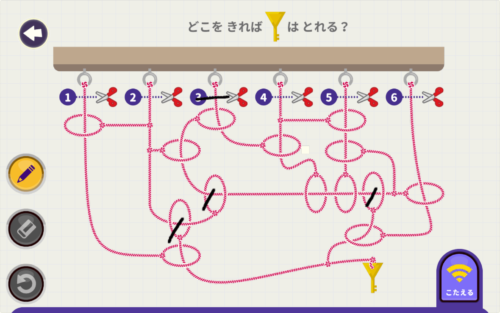

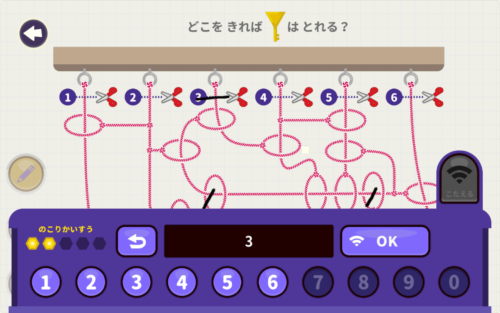

2020年8月「イグアス」の問題

カギを取るために、1~6のどれを切ればよいか答える問題。

「ここを切ったらこうなって……」と頭の中でイメージすることが必要になります。やはり思考力が養われますね。私はカギから逆算して考えてみました。

↓↓

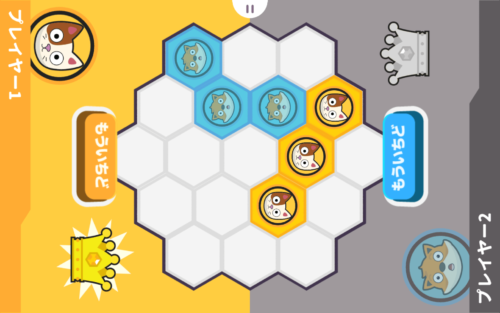

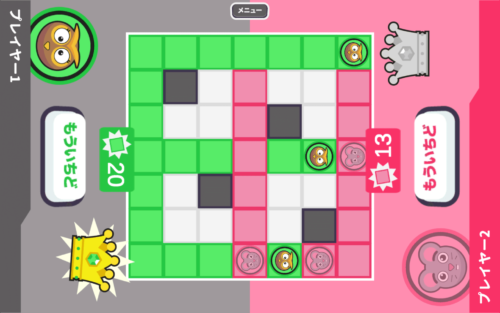

たいせん!ボードゲームの口コミ

ワンダ―ボックスの「たいせん!ボードゲーム」は、1人で練習したり、家族と対戦したり、オンラインで他のユーザーと対戦して楽しむことができます。

時期によりゲームの種類は変わります。

ボードゲームでは、相手の動きを予測してどうゲームが展開していくかを考え、自分の動きを決めていきます。それによって、ゲームをしながら論理性や戦略性が養われていきます。

家族で一緒に楽しめるのもいいですね!

コードアドベンチャー・コードクラフターズの口コミ

ワンダ―ボックスでは、プログラミングの面白さを体験できる「コードアドベンチャー」(基礎)・コードクラフターズ(応用)が提供されています。

2021年3月までは【基礎】【応用】の区別はありませんでした。しかしワンダ―ボックスのデメリットとして、「難しすぎることがある」のは先にお話しした通り。それに対する策の1つとして、2021年4月から「コードアドベンチャー」(基礎)と、コードクラフターズ(応用)の2つから選べるようになりました。両方することもできます。

プログラミングといっても、プログラミング言語を学んだりするわけではありません。毎月楽しいテーマでプログラミングに親しむことができます。

たとえば自分で音楽を作ったり!

変顔を作ったり!

とことん楽しませてくれますよ!

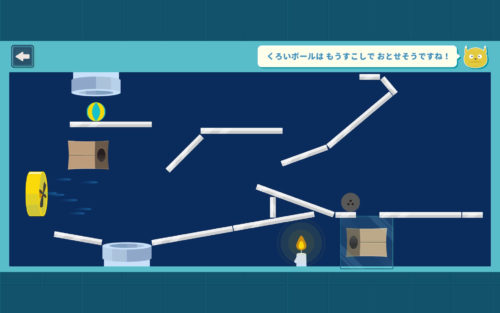

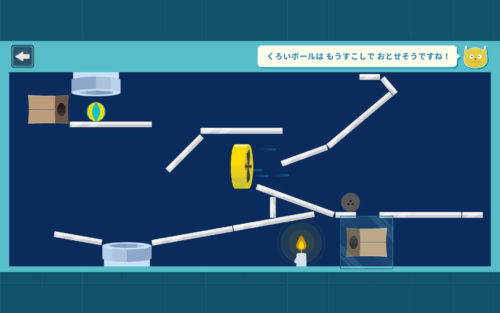

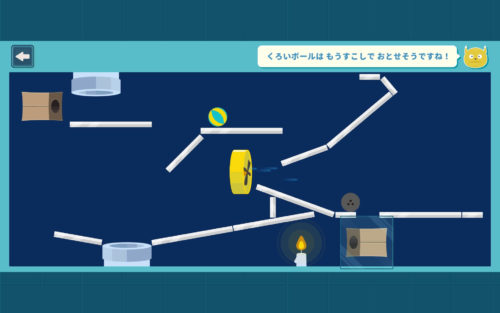

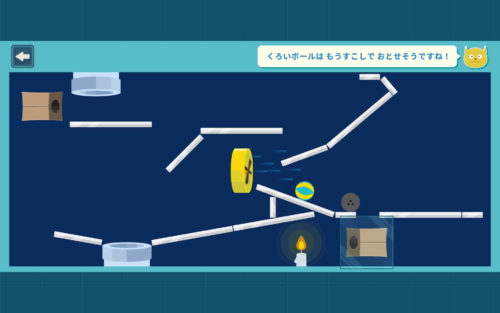

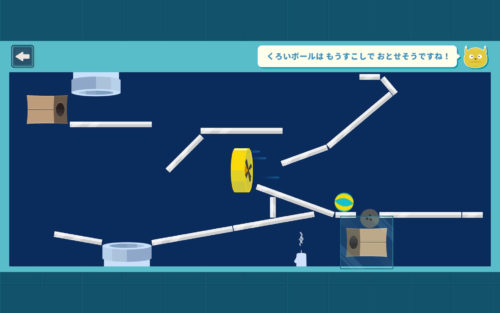

テクロンとひみつのけんきゅうじょの口コミ

ワンダ―ボックスはサイエンス(科学)分野までカバーしてます。2021年1月に「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」が新登場。デジタルの世界で科学実験を楽しめるようになりました。

こちらはろうそくの火を消すために、段ボール空気砲や扇風機をどこに置けばよいかというもの。自分で好きな所に空気砲と扇風機を置いて「実験」して、答えを導き出していきます。

↓↓

↓↓

「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」では、このほか「焚火やバーナーで氷を溶かす」など、生活の中では手軽に出来ないことをデジタルの世界で体験して、科学法則を理解していけるようになっていますよ。

子どもに科学への興味を持たせるのは、家庭では特に意識をしないと難しいのでは?ワンダ―ボックスがサイエンス分野まで扱ってくれるのは、メリット大だと思います。

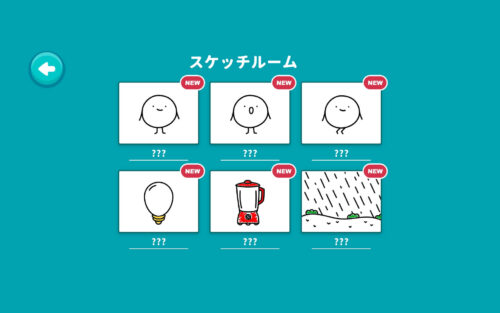

うごけピコットの口コミ

ワンダ―ボックスの2021年度リニューアルの1つに、アート分野の学年対応があります。2021年3月までは全学年共通の「ずっこけびじゅつかん」でしたが、4月からは「まぜまぜパレット」が年中・年長児向けに、「うごけ!ピコット」が小学生向けにスタートしました。

うごけピコットでは、アニメーションがどうやって作られるのか、その仕組みを体験することができます。

スケッチルームで絵を描き、さらに動きの速さを決めます。こうして自分だけの動画を造っていきます。

この「うごけピコット」、ただお絵かきを楽しむコーナーに思えるかもしれませんが、ワンダーボックスの会員ページには次の説明がありました。

アニメーションの仕組みに楽しみながら触れることで、表現の幅を広げ創造性を引き出します。動画だからこそ、動きや速さによって印象が大きく変化することを実感でき、”こう動かしたい”というゴールから逆算して、発見と試行錯誤を繰り返しながら過程を考える経験を積みます。身近なものの動きを観察し、要素を分解して捉えるなど、物事の一部を抽出する視点も磨かれます。

ワンダ―ボックス会員ページより引用

実は奥が深かった!お子さんが楽しく創造性を伸ばしていけそうです。

ワンダーボックスはデメリットがメリット?

ワンダ―ボックスのメリットが分かるように教材について口コミしてきました。でもデメリットが気になりますよね。話をデメリットに戻しましょう。

教科学習ではないのは残念?

確かにワンダ―ボックスでは、学校で習うことをそのまま扱うことはしません。数を数えたり簡単な計算をする場面も一部ありますが、教科の知識を身につけるための教材ではありません。

けれどもワンダ―ボックスは、学力の土台となる意欲や思考力を育ててくれます。意欲のない子は、学習してもなかなか伸びていきません。ワンダーボックスで意欲や思考力を養うことが、遠回りのように思えるかもしれませんが、実は学校での学習に好影響を与えることになるはずです。

さらにアプリは、小学受験や中学受験対策に直結するような問題さえカバーしています。遊んでいるようで、実は数理認識や空間認識力がぐんぐん鍛えられていきます。

最初に話した通り、ワンダ―ボックスにすべて取り込まれているシンクシンクがIQや学力を向上させる効果があることは、実証実験で証明されています。「勉強にならないのでは?」などと心配しないで、自信をもってワンダ―ボックスを活用するのがよいと思います!

教材を使い切れない?難しすぎる?

ワンダ―ボックスはキットもアプリも易→難へと進んできます。応用問題も含むため、特に年中・年長さんを持つユーザーの方々から、難しくて教材を使い切れないという声(※)があったようです。

※We Think (ワンダーラボによる情報発信サイト)の記事はこちら

そこで、以前から学年対応していた「ハテニャンのパズルノート」「シンクシンクプラス」「バベロンプラス」に加えて、キットのトイ教材やペーパーコンテンツ、そしてアプリの一部についても学年対応が始まったのは上述の通りです。これで以前よりも使いやすくなったはずです。

それでもやはりお子さんは、難しい内容に苦戦することもあるでしょう。教材を使い切れないこともあるでしょう。でもだからといって、心配はいりません!なぜならワンダーラボさんが、「教材を全部やり切る必要はない」と明言しているからです。

もともとワンダ―ボックスは、すべて使い切ることを意図して作られていません。特に難問にチャレンジしたいお子さん向けに、ハイレベルな問題も提供されているとのことなのでご安心を!

他の通信教育では、お子さんが早々とワークをやり終えてしまって、月の後半はやることがないなんて話を聞くこともあります。ワンダーボックスなら、毎月た~っぷり楽しめますよ!

たとえ使い切れなくても、難しい問題にチャレンジすることに意味があるのです!失敗や試行錯誤を繰り返すことで、思考力がますます鍛えられていきます。

取り組みに偏りがありそう?

ワンダ―ボックスにはキットとアプリの両方があり、それぞれ内容が多岐にわたります。そのため「うちの子は〇〇ばかりするかもしれない」「うちの子は〇〇は興味を示さないかもしれない」と心配になるご家庭もあるかと思います。

お金を払って通信教育を利用するのですから、特定のものばかりをされたのでは、損した気分になるかもしれませんね。

けれどもワンダーラボ(ワンダーボックスの運営会社)は、次のように説明しています。

学年が上がるにつれ、お子様の興味関心や、好き・得意がはっきりしていく傾向にあります。私たちは、取り組みには偏りがあってもいい、好きな教材に偏ってもいい!と考えています。これは、特にこれからの時代、万遍なくテストで良い点がとれることよりも、子どもたち1人1人の「好き!」や「得意!」が積み重なってその子らしさを発揮できることの方が、決まった正解がない中で、将来働く上でも価値を出しやすいですし、何より、その子らしい人生を歩んでいくためにとても大切だ、と思っているからです。

We Think ワンダーラボによる情報発信サイト より引用

興味をもったこと、好きなことをやり込むことに、意味があるということですね。

以前、TBSテレビ「東大王」で、東大王メンバーの天才君達の幼少時代についての紹介がありました。メンバーに共通していたのは、「自分が好きなことを、好きなようにさせてもらえた」「自分がやりたいことは、親も全力で協力してくれた」でした。

ワンダ―ボックスでの取り組みには、偏りがあってもいいんです!好きなことが見つかり、それに熱中して極めていくようになれたら、素晴らしいですね!

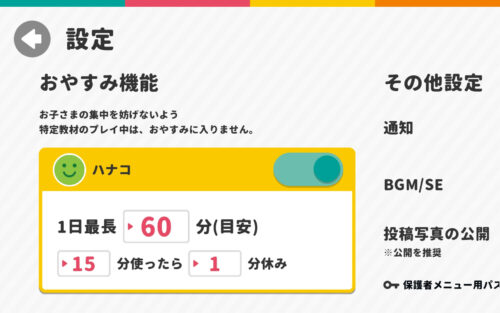

熱中しすぎが心配?

「ワンダ―ボックスで興味を持ったものに熱中するのは良いこと!」というのは、上で述べた通り。ワンダーボックスの教材は、取り組むにつれてハイレベルなものに挑戦できたり、奥深さを体験できるようになっているので、ぜひ夢中になってほしいです。

それでも、「アプリの使い過ぎで目が悪くなるのでは?」などという心配もありますよね。しかしご安心を!なぜなら時間制限機能がちゃんとついているからです。

ワンダ―ボックスのアプリは初期設定で「1日最長30分、10分遊んだら1分休憩」となっています。この設定は、アプリ内の保護者用ページで簡単に変更できます。

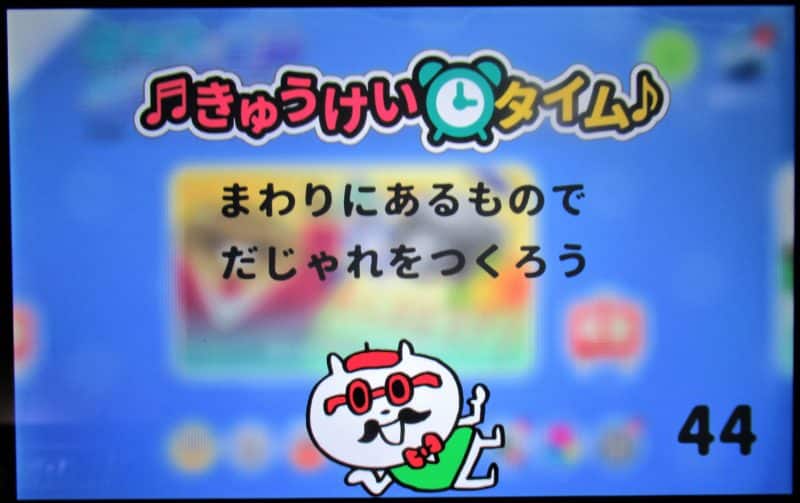

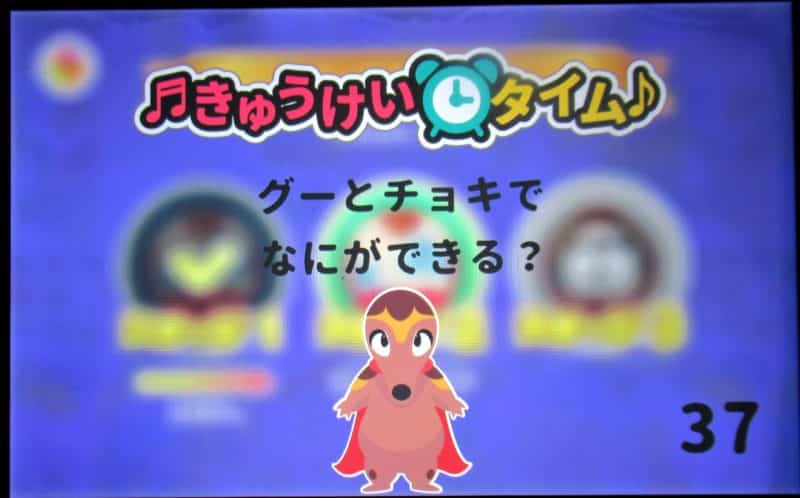

設定した休憩時間になると、強制的に休憩させられます。この休憩の時に出てくるイラストとコメントがおもしろい!毎回色々なのが出てきます♪細かい所まで作り込んで楽しませてくれるな~と感心させられます。

そして設定した最長時間になると、その日はそれ以上プレイできなくなります。

熱中しすぎるのはとても良いこと!そして使い過ぎを防ぐ方法もあるのでご安心を!

親の助けが必要で大変?

ワンダーボックスは、基本的にお子さん一人で取り組めるように作られています。お子さんがワンダ―ボックスで遊んでいる間に家事ができて助かる、という親御さんも多くいるはずです。

けれども、時にはお家の方が隣にいて、要領を教えてあげた方がわかりやすいこともあるでしょう。困っている時に、声掛けが必要な場合もあるでしょう。またアプリの超難問を、親子で一緒に考える場面も出てくるかもしれません。

忙しい親御さんにとっては、負担に感じられるかもしれませんね。けれども裏を返せば、親子のコミュニケーションの機会ととらえることもできます!ワンダーボックスは、お子さんはもちろんのこと、親子で一緒に楽しめる教材でもありますよ。

ワンダ―ボックス口コミまとめ

ワンダ―ボックス (WonderBox)にはデメリットと思えることもありますが、それは裏を返せばメリットとも言えます。また2021年4月のリニューアルによって、デメリットのいくらかは改善されました。

ワンダ―ボックスのキットとアプリには、子どもの知的好奇心を刺激し、好きなことに夢中になって、楽しみながら意欲や思考力を伸ばす仕掛けが満載です。

お子さんを賢い子にしたいご家庭に、お世辞ぬきでワンダーボックスはおすすめです!

紹介コード (コピーしてください)

LCFNvn1kMft4

アメリカ発のSTEAM教育「グルービーラボ(Groovy Lab in a Box)」が日本でスタートしました。STEAM教育という点でワンダ―ボックスと共通しています。科学実験を通して思考力や創造力が育ち、英語にも触れられます。教科学習を超えてお子さんの力を伸ばしたいご家庭は、要チェックです!

詳細記事 グルービーラボ体験レビュー⇒

公式サイト Groovy Lab in a Box

元中学校教師で現在プロ家庭教師。家庭教師という職業柄、ご家庭からお子さんの家庭学習について相談を受けることが多い。そこで、様々な最新の通信教材を実際に手にしたり自分で受講して精査し、ご家庭にアドバイス。その教材研究や経験に基づいて、この記事を執筆しました。

コメント