幼児ポピーは2023年4月から値上げされたし「あやしい」「宗教」などの検索ワードも出てくるしで不安!? そこでこの記事では、全年齢の教材を実際に手にして吟味した私が、SNSでの口コミ・評判と共に、幼児ポピーのメリット・デメリットについて徹底解説します。

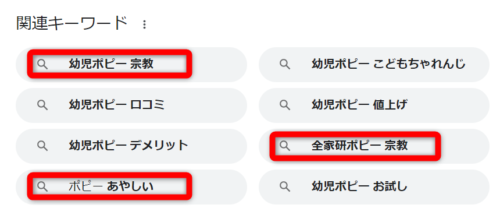

幼児ポピーはあやしい?宗教?

「幼児ポピー」で検索すると、「宗教」「あやしい」など、気になる関連キーワードが出てくることがあります。

幼児ポピーを出版しているのは「新学社」という会社です。新学社はポピーだけでなく、各種学習教材も作っています。多くの小中学校で使われているテストやドリルなども作っている会社です。

また、幼児ポピーを開発しているのは、新学社の一部門である「全家研」。昭和48年(1973年)に京都大学元総長・平澤興氏を中心に設立されました。

全家研の正式名称は「全日本家庭教育研究会」。その名の通り、全国の会員を対象に、子育て・教育相談、教育講演会、母親セミナー、ポピー教室などを実践して、きめ細やかな家庭教育への支援を行っています。

ですので「宗教」や「あやしい」などというワードとは全く無関係。気にする必要はありません!

それでは結局、幼児ポピーはどういう教材なのでしょう?SNSでの口コミ・評判を踏まえて確認しておきましょう。

幼児ポピーの口コミ・評判を検証

幼児ポピーは簡単?

「幼児ポピーは簡単」という口コミを、SNSなどでしばしば見かけます。

子供たちの幼児ポピー(中略)紙のワークでシールなのが楽しいし全部カラフルなので気に入った様子。内容はかなり簡単ですらすらできる(twitterより)

幼児ポピー 一ヶ月に一冊ワークが届くアレです。何日かにわけてやってほしいけど、届いたら即最後までやってしまうのが悩みの種でした。内容は簡単で、シールがたくさんついてるのが楽しいみたいです。(twitterより)

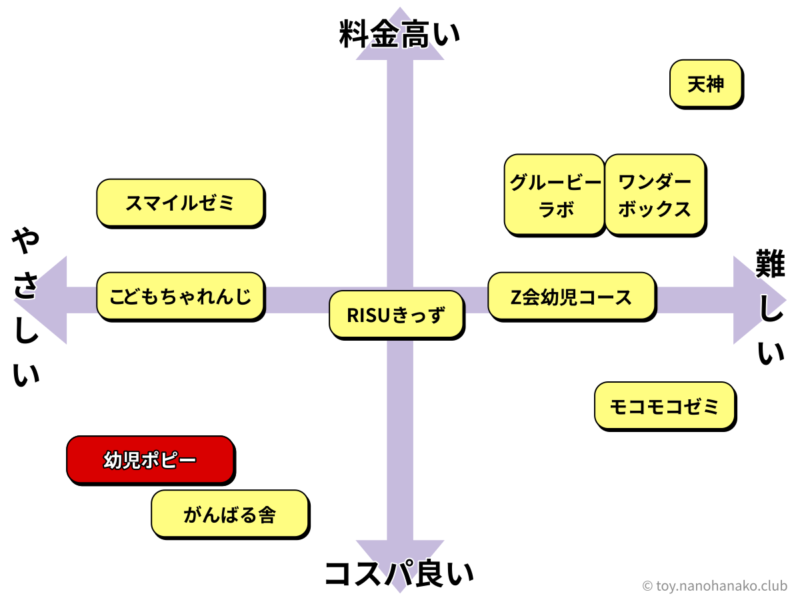

確かに幼児ポピーの難易度は高くありません。他の幼児向け通信教育と比較すると、このように易しい教材です。

でも簡単な教材であることが幼児ポピーの強みだと、私は考えています。

なぜなら簡単だから学習へのハードルが低く、お子さんが取り組みやすく、学習習慣がつきやすいメリットがあるからです。SNSの口コミからもそのことが分かります。

親子で楽しく学習習慣や総合力をつけていくには幼児ポピー。これは本当にそうかも!と思います♪(twitterより)

春から年少さん、何もしてないけど大丈夫?と不安な方に朗報。3歳の息子が幼児ポピーにハマって、すっかりお勉強が習慣化出来ました。自分から「これやるー♪」とポピーを持ってきます(twitterより)

幼児ポピーなら学習習慣がつきやすいことが分かりますね。

なお、簡単なので1年先取りで利用するご家庭もあります。文字や数などの理解が進んでいるお子さんは、自分より上の年齢コースを先取りしての利用を検討しても良いと思います。

幼児ポピーは一年先取りで丁度いい楽しさだったよー。シール多いし♪ 息子大好きで毎月上旬に一気にやってる(twitterより)

関連記事 【幼児通信教育おすすめ15選】レベル目的別に徹底比較⇒

楽しさでワーキングメモリを鍛える

「幼児ポピーは楽しい」という口コミ・評判もよく見かけます。

春から年少さんの次男(3歳後半)のために、幼児ポピーのお試し教材を2学年分、取り寄せました。

・シールたくさん

・カラフルでかわいい

・子供が楽しめる教材です(twitterより)

まるで絵本のようなワクワクする内容で、シールや間違い探しもいっぱい。楽しみながら学べる2冊(twitterより)

かわいい絵柄でドリルや絵本のような形でシールもいっぱい。楽しく文字・数・言葉の勉強ができますよ(twitterより)

幼児ポピーのテキストやワークには、ツルツルした丈夫で上質な紙が使われています。そしてシールがいっぱい!

年長「あおどり」のワークであっても、こんなにたくさんシールがついてくるのです。

とにかく楽しい!文字や数のお勉強をしていても、お子さんには遊びのように感じられることでしょう。

では幼児ポピーはなぜ子供達が楽しめるように作られているのか?幼児ポピーを監修している脳科学者の篠原菊紀先生はこう説明しています:

私たちが幼児ポピーで意図的に鍛えているのは、ワーキングメモリの力です。ワーキングメモリの力が、IQや学力と関わることは良く知られています。「好きこそものの上手なれ」という言葉がありますが、楽しくないとワーキングメモリも鍛えにくい。だから、ポピーでは楽しさを伴うように、問題を工夫しています。「あそぶようにまなぶ」、これがだいじです。

幼児ポピー「ほほえみお母さん&お父さん」2023年4月号より引用

「幼児ポピーは簡単でシールで遊ぶばかり?」と思っていたらとんでもない!子供たちの脳を鍛えるために、意図的に楽しく作られているのです!

おもちゃがないのがいい

幼児ポピーは、こどもちゃれんじとよく比較されます。こどもちゃれんじにはエデュトイと呼ばれる知育玩具がついてきます。一方、幼児ポピーにはおもちゃ的な付録はほとんどついてきません。

モノが増えると片付けの手間も増えます。そういった意味で、幼児ポピーにおもちゃがつかないことを歓迎する口コミもよく見られます。

結局、満3歳じゃ習い事厳しいなぁ〜ってことで幼児ポピーをやろうかなって思ってる。おもちゃがついてこないのが高ポイント。お試しを取り寄せて先週やってみたんだけど食いつきはすごい良かった(twitterより)

こどもチャレンジ、細かいおもちゃたくさんになりすぎるから一旦退会。 お試し頼んでみた幼児ポピー、シールがしっかりしててはがしやすそうだしシンプルにワーク中心だからしばらくこっちしてみる!(twitterより)

うーん。こどもちゃれんじ4月号まで集めたら幼児ポピーに変えようかな、、おもちゃ増えすぎる(twitterより)

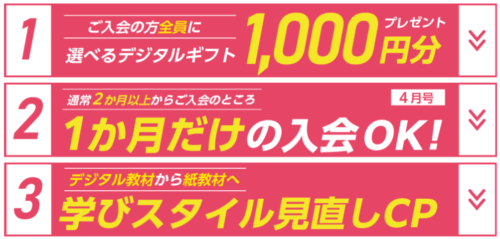

幼児ポピーの値上げが残念

幼児ポピーは2023年4月号から値上げになりました。どの年齢コースも1,425円(税込・12ヶ月一括払い)/1,500円(税込・毎月払い)に変わりました。

値上げ前までは、980円~1,100円というコスパ最強の教材でした。ですので、SNS上では値上げが残念だという口コミも見られます。

幼児ポピー入ろうと思ってたけど、来年度から値上げしてんだ…それも結構な額なんだよな〜(twitterより)

子どもがいるからこその楽しみだなあと思いつつ、幼児ポピー(ももちゃん)のサンプルを取り寄せてみた。 取り組ませるのに楽しそうな内容もあるけれど1500円だとだいぶコスパが悪いねえ、980円までだなあ…。(twitterより)

確かに値上げは残念ですね。でも、幼児ポピーは元が安すぎました。「あんなに上質の紙を使ってシールもたっぷりなのに、どうしてこんなに安いんだろう?」と私は正直不思議に思っていました。

実は、2023年度はこどもちゃれんじとZ会幼児コースも値上げになっています。昨今の物価高が幼児通信教育にも及んでいるのですね。

ここで、他の代表的な幼児通信教育と幼児ポピーの受講費を比較してみましょう。

2024年度 受講費比較

(毎月払いの場合・税込)

| 幼児通信教育 | 2~3歳 | 年少 | 年中 | 年長 |

|---|---|---|---|---|

| 幼児ポピー | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

| Z会 | ー | 2900 | 3100 | 3500 |

| モコモコゼミ | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 |

| こどもちゃれんじ | 2990 | 2990 | 3290 | 3290 |

| ちゃれんじタッチ | ー | ー | 3990 | 3990 |

| スマイルゼミ | ー | 3960 | 3960 | 3960 |

こうして他社と比較してみると、値上げしたとはいえ、幼児ポピーは格安なことが分かりますね。

SNSでも同様の口コミを見かけます。

コスパのよい幼児教育を探しているママさん・パパさんには、幼児ポピーが向いているよ。他の幼児教育教材よりも安いので、続けるにも◎(twitterより)

ちなみに幼児ポピーが値上げになった主な理由は、デジタル教材が強化されたことです(後述します)。

ダウンロードプリント教材が追加になり、値上げ分のメリットがあるという口コミも ↓↓

通信教育「幼児ポピー」の料金が上がるっていうから残念に思ってたけど、デジタル教材が強化されるための値上がりとのこと。プラス、ダウンロードプリント教材が追加されて本誌より難しい内容がついてくるから挑戦したい子にもおすすめ!(twitterより)

幼児ポピーは値上げになりましたが、それでも他教材と比べてコスパが良いです!

親が見てあげる必要あり

幼児ポピーでは、お子さんが手先が器用になったり創造性を養うために、教材に工作などが含まれていることがよくあります。これには親御さんのサポートが必要です。

またシールの種類が多いので、どのシールを使うかなど、親が声がけする必要も出てくるでしょう。

そのような親の出番が多いことに関する口コミも散見されます。

幼児ポピーのデメリットは、親の工作(twitterより)

まとめのドリるんの付録をやったんだけど、これを全部制作するのに30分以上かかりました。そのおかげか、長男はすごろくとバザーを楽しそうに遊んでました。教材は本当に良いと思う…! 思うんだけど、私の場合とてもじゃないけど時間がある時しか幼児ポピーは見てられないのよ(twitterより)

2歳4月くらいから幼児ポピーやってて子どもは大好きだけど、私が一緒にやるのしんどくなってきたから辞めようかな。(twitterより)

なるほど、親のサポートが必要なことについて負担に感じる親御さんもいるようですね。けれども、そもそも幼児ポピーは親子の関わりを通じて子供を伸ばす教材です。

こちらで教材が楽しいことが子供の脳に重要であることに触れました。毎年、教材に取り組んでいる時の親子の脳活動を測定している脳科学者・篠原菊紀先生は、次の説明もしています。

脳活動の測定では、親子でポピーをしたほうが、楽しさに関わる部位が活性化しやすいという結果が出ています。(中略)親子で一緒に楽しむことで、たくさんの「好きになる」経験をさせてあげてください。

2023年4月号年中児「わあくん」裏表紙より引用

幼児ポピーには、確かに親の出番が多いかもしれません。でも親が関わるからこそ、子どもがいっそう楽しむことができ、それが脳の発達につながるというわけです。

どうしても忙しくて…という親御さんは、お子さんが1人でできる、こどもちゃれんじ「すてっぷタッチ」「じゃんぷタッチ」やスマイルゼミを選んだ方がよいかもしれません。

関連記事 【体験口コミ!】こどもちゃれんじ「すてっぷ/じゃんぷタッチ」の評判は?

関連記事 【スマイルゼミ幼児の口コミ・評判を検証】量が少ない?簡単?高い?

けれども、お子さんの学びに関わっていきたい、親子の触れ合いの中でお子さんを伸ばしていきたいという親御さんには、幼児ポピーは超おすすめです!

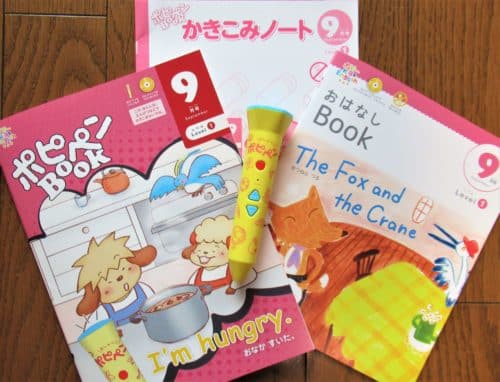

幼児ポピーのデジタルコンテンツ拡大

口コミで紹介した通り、幼児ポピーは2023年4月号から値上げになりました。値上げになった主な理由は、デジタルコンテンツが大幅に拡大したから!

幼児ポピーというと、シールたっぷりの楽しいテキストが人気でした。それに加えて2023年4月からは、デジタルコンテンツをいっそう楽しめるようになったのです。

幼児ポピーは年齢によって4コースに分かれています。それぞれにデジタル教材の配信があります。

| コース | 教材 |

|---|---|

| ももちゃん (2~3歳) | オールカラーテキスト(毎月) ミニ絵本(毎月) New 大判シート(偶数月) New デジタル教材(毎月) |

| きいどり (年少) | オールカラーテキスト(毎月) New デジタル教材(毎月) |

| あかどり (年中) | オールカラーテキスト(毎月) オールカラーワーク(毎月) New デジタル教材(毎月) |

| あおどり (年長) | オールカラーテキスト(毎月) オールカラーワーク(毎月) New デジタル教材(毎月) |

幼児ポピー 2023年度からのデジタル教材

| コンテンツ | ももちゃん 2~3歳 | きいどり 年少 | あかどり 年中 | あおどり 年長 |

|---|---|---|---|---|

| 学習アプリ | 隔月 | 隔月 | 毎月 | 毎月 |

| クイズ | 年6回 | 年6回 | ||

| DLプリント | 毎月 | 毎月 | 毎月 | 毎月 |

| 運動動画 | 年3回 | 年4回 | 毎月 | 毎月 |

| 読み聞かせ | 毎月 | 毎月 | 毎月 | |

| 英語アニメ | 毎月 | 毎月 | ||

| ダンス動画 | 隔月 | 隔月 |

デジタルコンテンツを含め、具体的に各コースについて紹介しますね。

幼児ポピー・ももちゃん(2~3歳)

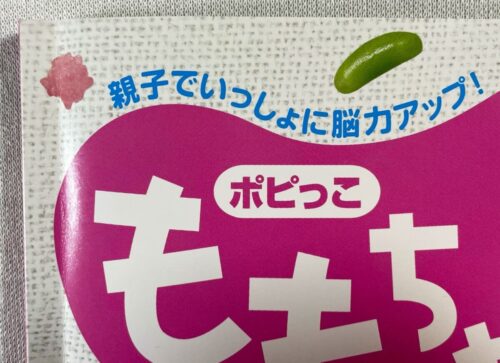

幼児ポピー「ももちゃん」には、メインのテキストに加えて、毎月ミニ絵本がついてきます。絵本は厚紙で丈夫な作りになっています。

テキスト上部には「親子でいっしょに能力アップ!」と書かれています。その言葉通りに、親子で楽しめる遊びや学びが満載です。

ももちゃんは35ページでシール付き。情操(こころ)のページ、知恵(あたま)のページ、体遊び・生活・しつけ(からだ)のページで構成されています。

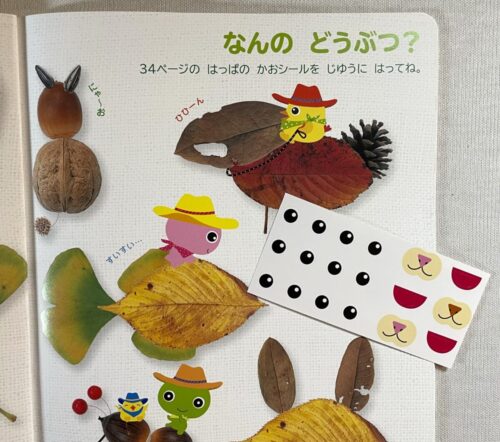

例えば、こちらは「こころ」のページ。シールを貼りながら落ち葉を他のものに見立てていきます。想像力が養われます。

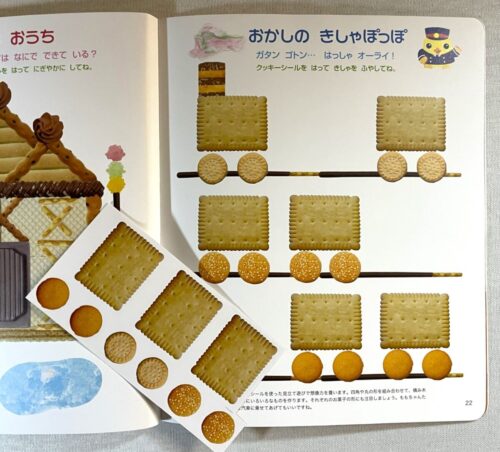

こちらは「あたま」のページ。形に注目しながら四角や丸のクッキーシールを貼って、汽車を増やしていきます。

そしてこちらは「からだ」のページ。

狼に狙われているひよこを手で隠して守ってあげたり、ページを折って狼を隠したりして楽しみます。幼児ポピー「ももちゃん」にはこうした仕掛け絵本のようなページも多く、お子さんが楽しめるようになっています。

また2023年4月からは、偶数月に大判シート(420×594mm)も届きます。

大判シートでは、ごっこ遊びなどを楽しめるようになっています。

さらに4月からはデジタルコンテンツが強化されました。ももちゃんでは、「デジタルブック」「ダンス動画」「運動遊び動画」「音声サービス」「ダウンロードプリント」などを利用できます。

デジタルブックは、画面をタッチすると音声が聞けて、語彙を増やすことに役立つというもの。なかなか楽しめます。

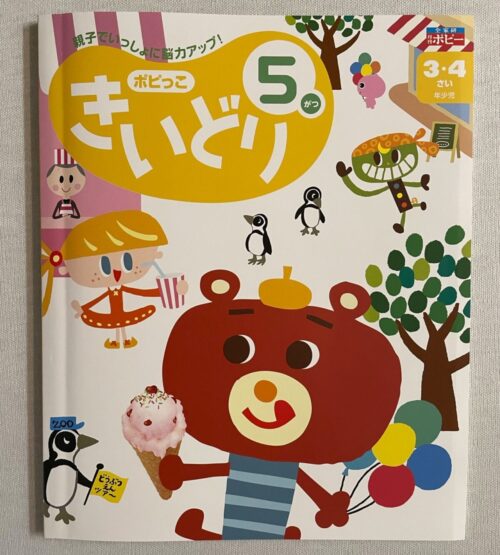

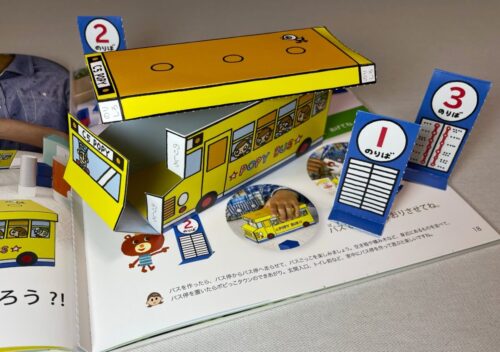

幼児ポピー・きいどり(年少)

幼児ポピー「きいどり」のテキストは1種類だけですが、66ページもあります!もちろんオールカラーでシールたっぷり!

きいどりのテキスト上部にも「親子でいっしょに能力アップ!」とあります。きいどりも親子で楽しめるようになっていますよ。

きいどりの特徴は、切ったり、貼ったりと手先を使う工作が含まれていること。年少さんという年齢に合った遊び&学び方ですね。

ものを作る体験を通して手先の器用さや創造力が養われるようになっています。

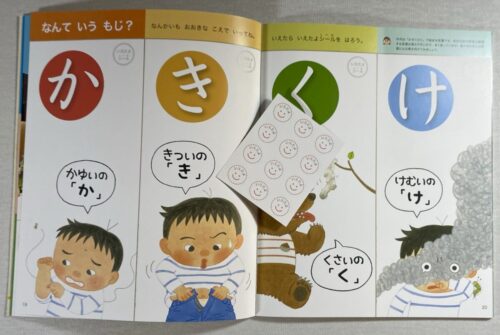

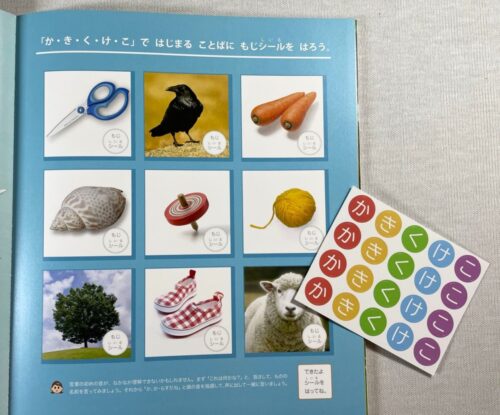

さらにきいどりでは、文字や数のお勉強も本格的になります。でもそこはとにかく楽しいポピー。勉強へのハードルを下げて、年少さんが遊び感覚で取り組めるようになっています。

例えばひらがな。きいどりでは、ひらがな全部の「読み」や、それぞれのひらがなで始まる言葉を1年かけて少しずつ学びます。

但し、学ぶと言っても、お子さんが楽しめて、かつ達成感が得られるように作られています。

ユーモラスなページに、大きな声で文字を読めたら「いえたよシール」を貼ったり↓↓

カラフルなページに文字シールや「できたよシール」を貼ったり ↓↓

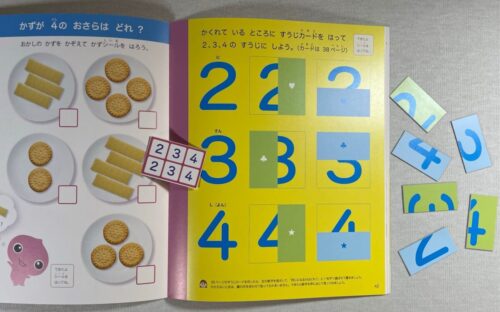

きいどりでは、数や形のお勉強もします。これもまた、お子さんが楽しく取り組めるようになっています。

数シールを貼ったり、カードを貼って数字を完成させたり ↓↓

年少さんになると、「ひらがなや数の勉強をさせなくては…」「文字や数に興味を持ってくれないが、どうすればよい?」などと心配になるご家庭もあることでしょう。幼児ポピーなら勉強へのハードルが下がります。なんとかお勉強を始めたいというご家庭におすすめです!

さらにきいどりでも、2023年4月からデジタル教材が強化されました。「運動遊び動画」「ダンス動画」「お話読み聞かせ音声」「ダウンロードプリント」などが配信される他、「学習アプリ」でテキストに連動する内容をゲーム感覚で楽しめるようにもなっています。

幼児ポピー・あかどり(年中)

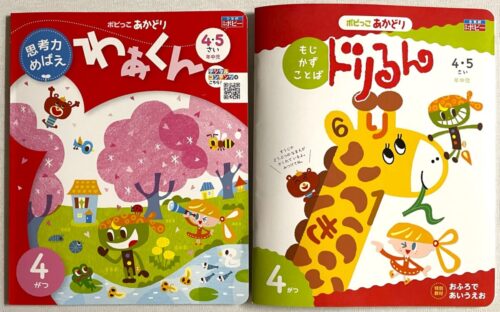

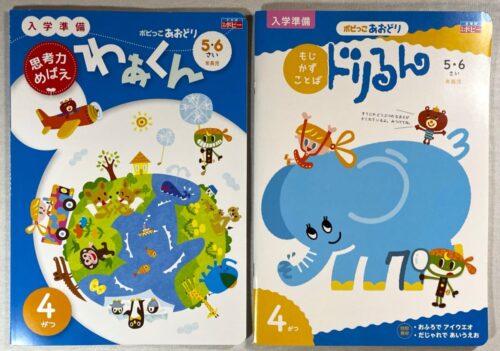

幼児ポピー「あかどり」は、「わぁくん」と「ドリるん」の2本立て。

わぁくん(左)はオールカラー・42ページ・シールつき。思考力を中心に伸ばしていきます。ドリるん(右)はオールカラー・34ページ・シールつき。文字・数・言葉の学習に楽しく取り組むワークブックです。

「幼児ポピーは簡単」という口コミ・評判についてこちらで触れました。しかし、実はなかなか深い内容を扱っています!

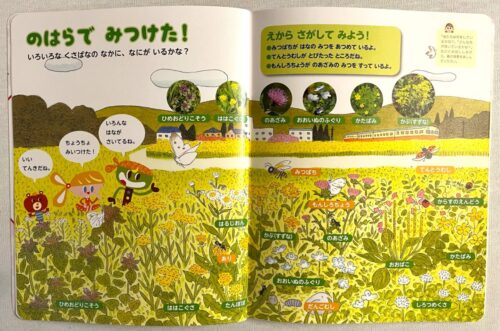

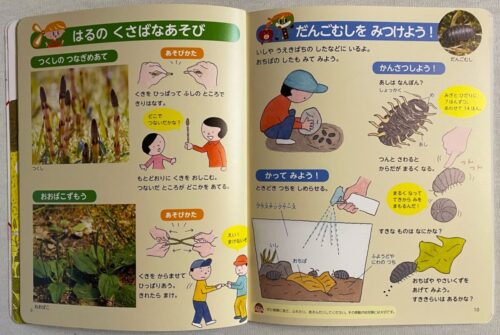

例えば、わぁくん4月号の「のはらで みつけた!」

春の草花が色々紹介されています。私はこれを見てびっくりしました!なぜなら「はるじおん/ひめおどりこそう/ははこぐさ/おおいぬのふぐり/かたばみ/からすのえんどう」などなど、大人でも知らなそうな草花まで扱われているからです。

幼児ポピーは簡単そうでも、しっかり子どもの知的好奇心を育ててくれるのが伝わってきます!

またこのページの右上には親御さんへのアドバイスが次のように書かれています:

「虫たちは何をしているかな?」「どんな花が咲いているかな?」などとお話しながら、春の情景を楽しんでください。

幼児ポピー あかどり「わぁくん」4月号より引用

つまり、このページを見て感じたことや分かったことを、お子さんが自分の言葉で表現するように促されているのです。幼児ポピーは表現力を伸ばすようにも作られていますよ。

ワークブック「ドリるん」では【文字・数・言葉】の学びが本格化していきます。

年中あかどり「ドリるん」年間カリキュラム

| 月 | もじ | かず | ことば |

|---|---|---|---|

| 4 | あ行のひらがな 読み・なぞり | 仲間分け 対応 | 挨拶の言葉 |

| 5 | か行のひらがな 読み・なぞり | 仲間分け 対応 | 様子の言葉 |

| 6 | さ行のひらがな 読み・なぞり | 数字の練習 | 様子の言葉 |

| 7 | た行のひらがな 読み・なぞり | 3の特集 | 動きの言葉 |

| 8 | な行のひらがな 読み・なぞり | 4の特集 何番目 | 動きの言葉 |

| 9 | は行のひらがな 読み・なぞり | 5の特集 数字の練習 | 位置の言葉 |

| 10 | ま行のひらがな 読み・なぞり | 6の特集 何番目 | 位置の言葉 |

| 11 | や・ら行のひらがな 読み・なぞり | 7の特集 何番目 | 様子の言葉 (擬音語と擬態語) |

| 12 | わ・を・ん・が・ざ行 読み・なぞり | 8の特集 図形 | 反対の言葉 仲間の言葉 |

| 1 | だ・ば・ぱ行 読み・なぞり | 9の特集 いくつといくつ(5) 何時 | 文作り(主語と述語) 数える言葉 |

| 2 | 形の似たひらがな 読み・なぞり | 10の特集 いくつといくつ(5) 何時・長さ | 文作り(主語と述語) 同じ読み方の言葉 |

| 3 | 形の似たひらがな 読み・なぞり | いくつといくつ(5,10) 何時 | 文作り(主語と述語) |

1年かけて、ひらがな全部の読みはもちろん、なぞり書きの練習もします。また「何番目」といった順番や、「いくつといくつ」といった数の合成・分解(足し算・引き算の基礎)にも取り組んでいきます。

とはいえ、楽しさでワーキングメモリを鍛えてくれる幼児ポピーですから、もちろん楽しみながら学べます!

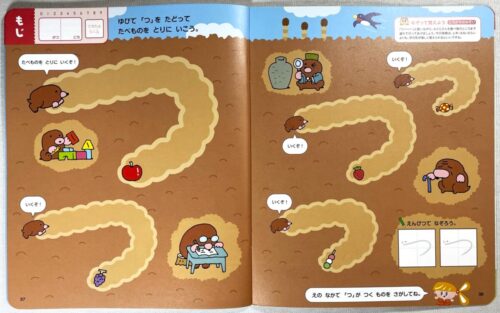

例えば、ひらがなのなぞり書き練習 ↓↓

年中さんは、まずは指でなぞることから始めます。ここではモグラを食べ物のところまで連れていってあげるという設定で、食べ物目指してなぞります。これなら誰でもすんなり取り組めるはず。指でなぞった後は、右下のコーナーに鉛筆でなぞります。

すでにひらがなが書けるお子さんには「簡単すぎる」と感じられるかもしれませんね。でもこのページには、さらにお楽しみが秘められています!

実は、ページのあちこちに「つ」がつくものが描かれているのです。

「つみき」「つくえ」「つぼ」「つくし」「つばめ」「つえ」…これを捜すことがちょっとしたゲームのようになっています。幼児ポピーは色々な切り口で学びに楽しさをプラスしてくれますね!

数の学習も楽しく取り組めます。

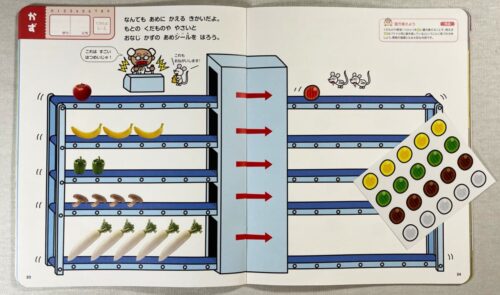

例えば、こちらは「なんでも飴に変える機械」という設定。果物や野菜と同じ数だけ、飴シールを貼っていきます。

いわゆる「1対1対応」の学びで、算数の土台となる重要ポイントを扱っています。重要ですが、シールを貼りながら取り組んでいくので、お子さんには遊びのように感じられるでしょうね。

このような楽しい学びに加えて、あかどりでも2023年4月からデジタル教材が拡大しています。「英語アニメーション」「学習アプリ」「運動あそび動画」「プログラミング的思考アプリ」「お話読み聞かせ音声」「ダウンロードプリント」などを利用できます。

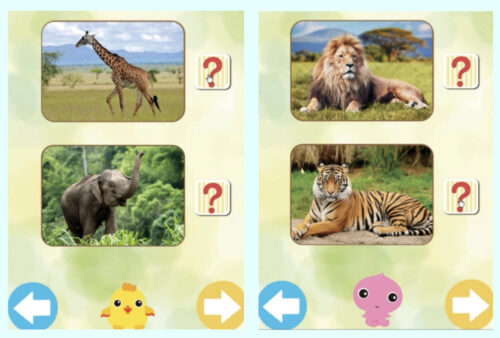

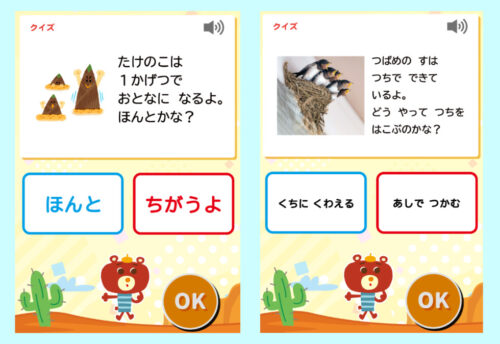

テキスト「わぁくん」と連動したWebクイズも用意されています。例えば、わぁくんで学んだ植物や生き物に関するこんなクイズです ↓↓

デジタル教材は、さらに興味を広げたり、知識を増やしたりするのを助けてくれそうです。

幼児ポピー・あおどり(年長)

幼児ポピー年長「あおどり」も、年中さんと同様に「わぁくん」と「ドリるん」の2本立て。

ただしあおどりには「入学準備」と大きく書かれています。

その言葉通り、しっかり入学準備ができる内容になっています。

わぁくん(左)はオールカラー・42ページ・シールつき。思考力中心に伸ばします。心や体や生活面についても小学校入学に備えていきます。

ドリるん(右)はオールカラー・34ページ・シールつき。文字・数・言葉の学習に楽しく取り組んで、自信をもって入学を迎えられるようにしていきます。

年長あおどり「ドリるん」年間カリキュラム

| 月 | もじ | かず | ことば |

|---|---|---|---|

| 4 | ひらがな 書き | 仲間分け | 挨拶の言葉 |

| 5 | ひらがな 書き 「゛」「゜」の字 読み | 数字の練習 | 様子の言葉 (形容詞) |

| 6 | ひらがな 書き 「っ・ゃ・ゅ・ょ」 読み | 数字の練習 数の順番 | 様子や気持ちの言葉 |

| 7 | ひらがな 書き 「ゃ・ゅ・ょ」 読み | 数字の練習 数の大小 | 動きの言葉 カタカナの言葉 |

| 8 | ひらがな 書き | 何番目 何時 | 位置の言葉 カタカナの言葉 |

| 9 | ひらがな 書き | いくつといくつ(5) 何時・長さ | 擬態語と擬音語 カタカナの言葉 |

| 10 | 「゛」「゜」の字 書き | いくつといくつ(6,7) 何時・図形 | 同じ読み方 数える言葉 反対語 ひらがなとカタカナ |

| 11 | カタカナ 書き | いくつといくつ(8,9) 何時・広さ | 主語と述語 助詞 |

| 12 | 「っ・ゃ・ゅ・ょ」 書き カタカナ 書き | いくつといくつ(10) 何時・何時半・かさ | 文作り 順序を表す言葉 |

| 1 | 入学準備特別号 | 入学準備特別号 | 入学準備特別号 |

| 2 | 入学準備特別号 | 入学準備特別号 | 入学準備特別号 |

| 3 | 入学準備特別号 | 入学準備特別号 | 入学準備特別号 |

1~3月は「入学準備特別号」。ドリるんのページタイトルも「もじ」「かず」「ことば」から「こくご」「さんすう」に変わります。足し算の基礎・引き算の基礎などもしっかり学ぶので、自信をもって入学を迎えられます。

とはいえ、年長あおどりで急に勉強色が濃くなるわけではありません。幼児ポピーの楽しさは変わりません。

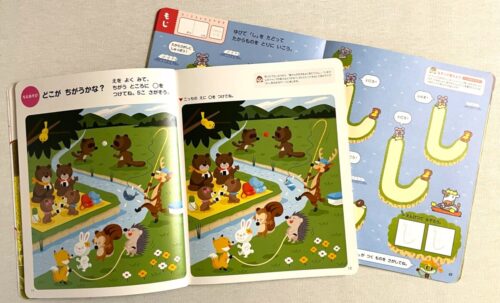

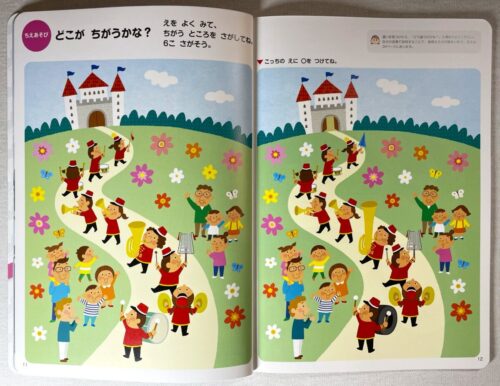

例えば「わぁくん」4月号の間違い探しのページ。とってもカラフル!

間違い探しは、観察力、集中力、忍耐力、空間認知力などが鍛えられると言われています。楽しく取り組めそうですね。

私が注目したいのは、ページ右上に書かれている保護者向けアドバイス。

違いを見つけたら、「どう違うのかな?」と尋ねてみてください。自分の言葉で説明することで、表現する力が高まります。

幼児ポピーあおどり「わぁくん」より

見つけた違いについて親御さんに説明するよう勧められています。幼児ポピーでは、間違い探しを表現力アップにまでつなげてくれるということですね。「親子のやりとりの中で子どもを伸ばす」というポピーの姿勢が伺えます。

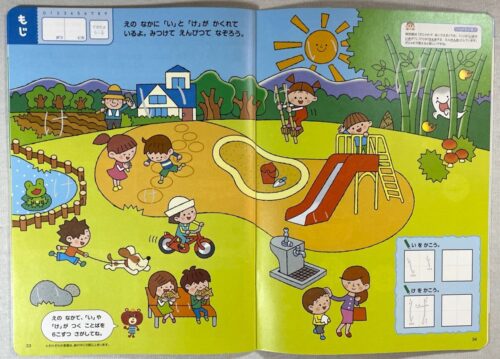

次に「ドリるん」でのひらがな学習。年中あかどりではまず指でなぞっていましたが、年長あおどりでは鉛筆でなぞります。

でも、ただなぞるだけではないんです。絵の中に隠れている文字を見つけてからなぞるという、ゲームのようになっています。

また、ここでは「い」「け」の練習をするのですが、「い」と「け」をつかう言葉を捜すミッションもあります。

「いえ」「いけ」「たいよう」「いし」「たいやき」「すべりだい」「いす」「たけうま」「たけ」「たけのこ」「けんけんぱ」「おばけ」……探し物ゲームのようですね。楽しく取り組めそうです。

なお、右下の練習箇所には、「とめ」や「はらい」などの注意書きもあります。最後になぞり書きでなく、自分で文字を書くこともします。

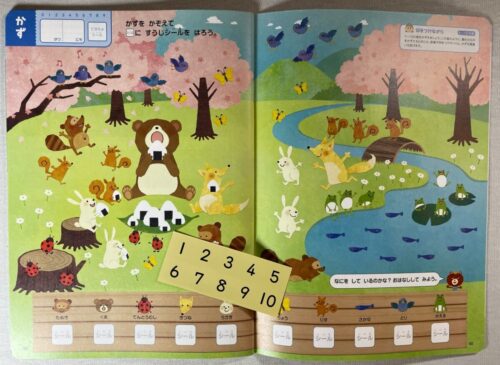

さらに、こちらの数の学習ページ。それぞれの生き物の数を数えてシールを貼っていくというもの。

こちらもカラフルで動物たちの絵がかわいらしくて、ワークというより楽しい絵本のようですね。

右下でキャラクターのぽるんが「なにを して いるのかな?おはなしして みよう」と言っています。つまり算数のページでも、表現力を伸ばすことにつながっていくように作られています。

このように、幼児ポピーでは年長さんでも、楽しみながら取り組めるようになっています。しかも遊びのようでしっかりお勉強させてくれて、大切な表現する力にもつなげてくれます。

さらに年長あおどりでも、2023年4月からデジタル教材が拡充しています。「学習アプリ」「お話読み聞かせ音声」「運動遊び動画」「英語アニメーション」「プログラミング的思考アプリ」「ダウンロードプリント」などがあります。

学習アプリでは、例えば「とめ」「はね」「はらい」まで注意しながら、ひらがなを正しい書き順で練習することができます。ドリるんでの学習を強化できます。

針を自分で動かして時計の読み方を学ぶこともできます。ドリるんでも時計の学習をしますが、針を動かせるのはデジタル教材ならではのこと。楽しく取り組めそうです!

幼児ポピーについての口コミ・評判や教材の特徴を見てきました。最後に幼児ポピーのメリット・デメリットをまとめておきましょう。

幼児ポピーのメリット

楽しい!

幼児ポピーはどの年齢もとにかく子供が楽しく学べるように作られています。それは、こちらで触れた通り、楽しく学ぶことで子供の脳が効果的に鍛えられるから。

また、楽しければお子さんが取り組みやすいです。つまり、学習習慣に結びつきやすいです。

小学生になる前に、「勉強は楽しい」「勉強をするのは当たり前」「自分は勉強が好き」という意識をお子さんに植え付けることができたら、小学校での勉強がスムーズになります。そのために幼児ポピーは役立つはずです。

コスパが良い!

幼児ポピーは2023年4月号より値上げされました。それでも他の幼児通信教育と比べると、とてもお安いです。

習い事など何かと出費がかさむ時期。お安いに越したことはありませんね。

余計なものが増えない!

幼児ポピーは、こどもちゃれんじのようなおもちゃ的なものがほとんどありません。ひらがなのポスターなど、時期によっては特別教材がつくこともあります。とはいえ、基本的に毎月送られるのはテキストやワークのみです。

ものを増やしたくないというご家庭には、メリットが大きいです。

季節を感じられる

幼児ポピーは毎月送られてくる通信教育です。ですので、テキストにその季節ごとの話題が登場します。その点がよいという口コミも ↓↓

幼児ポピー始めたけど良い。 2歳1ヶ月の息子もワークやろう!って毎日言ってる。 季節イベントを感じられて、デジタルじゃない方がやり甲斐があり楽しいみたい。(twitterより)

テキストに紹介されている季節にまつわることをきっかけに、親子で自然体験などすることもできます。

幼児ポピーのデメリット

簡単

幼児ポピーの口コミ・評判で紹介したように、幼児ポピーの難易度は高くありません。そのため、応用問題などをガッツリやりたいお子さんには向いていません。

また、スマイルゼミやこどもちゃれんじ年長「じゃんぷタッチ」のように、国語や算数の先取り学習はできません。

関連記事 こどもちゃれんじ年長【じゃんぷタッチ】を体験口コミ!評判はどう?⇒

但し、幼児ポピーでも、まるまる1年先取りをするという方法なら可能です。つまり、年少さんが年中向けコースを受講するなどです。

「幼児ポピーは簡単すぎるかも?」と気になる方は、資料請求で上の年齢コースの教材も試してみるとよいと思います。

英語が少ない

幼児ポピーでは、年中「あかどり」と年長「あおどり」にて、デジタル教材の1つとして、英語アニメーションの配信が毎月あります。つまり、追加料金0円で英語も学べます。

とはいえ、量は多くありません。英語に力を入れたいご家庭には、物足りなく感じられると思います。

それを踏まえているのでしょう。ポピーは、2019年春に英語に特化した教材「ポピーKids English」を創刊しました。

ポピペンという音声ペンを使って、お子さんが楽しく英語を学べるように作られています。

関連記事 【ポピーKids English】口コミ・評判は?お勧め教材か?⇒

英語に力を入れたいご家庭は、合わせて検討なさることをお勧めします。

親の関わりが必要

幼児ポピーは親子のやり取りを通して子どもの力を伸ばしていく教材です。そのため、負担に感じてしまうご家庭もあることでしょう。

但し、年齢が上がるにつれ、お子さんが1人で取り組めるようにもなります。

年中「あかどり」、年長「あおどり」のワークブック「わぁくん」には、次の説明があります。

ドリるんの使い方

手をかけられなくても目をかけて親子の楽しいやりとりが、子どもをぐんと伸ばしていきます。とは言っても、「忙しくて、横について見てあげるなんてできない」というかたも多いかもしれません。つきっきりでなくても大丈夫です。お子さんが「ドリるん」をやっているときに、何となく気にかける。目をかけられる距離にいてあげる。そしてやり終わったページを見てあげる。そのときに、いっぱいほめて「はなまる」をつけてあげてください。やったところを見てあげるだけでも、子どもはぐんとのびます。

幼児ポピー あかどり・あおどり「わぁくん」より

「つきっきりでなくても大丈夫」というのは安心ですね!

さらに2023年登場のデジタル教材も助けになります。親御さんが忙しくて見てあげられないときでも、デジタル教材なら1人で取り組めます。スマホやタブレットで動画を見たり、学習アプリで問題を解いたりすることができます。

このように幼児ポピーにはデメリットもありますが、メリットも多いです。まずは無料お試し教材で、お子さんやご家庭に合っているかどうか、確かめてみてくださいね。

元中学校教師で現在プロ家庭教師。家庭教師という職業柄、ご家庭からお子さんの家庭学習について相談を受けることが多い。そこで、様々な最新の通信教材を実際に手にしたり自分で受講して精査し、ご家庭にアドバイス。その教材研究や経験に基づいて、この記事を執筆しました。

幼児ポピーは息子に合ってるみたい 一冊でフワッとストーリー仕立てになってるから何回もやりたがるし シールも剥がしやすいし 難易度低いから早生まれの息子でも簡単にできるのがいい(twitterより)