こどもちゃれんじ年長「じゃんぷタッチ」は2026年3月で終了。2026年4月以降、こどもちゃれんじ年長は、次の2コースから好きな方を選びます。

①デジタルスタイル:お手持ちのスマホやiPadで受講するタブレット学習。別売の「チャレンジパッド 第6世代」の購入も可。

②ハイブリッドスタイル:[実物教材+ タブレット学習]。タブレット学習では、お手持ちのスマホやiPadでデジタルスタイルと同一のコンテンツを利用できる。別売の「チャレンジパッド第6世代」の購入も可。

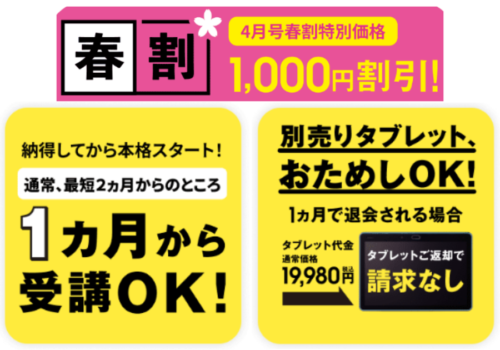

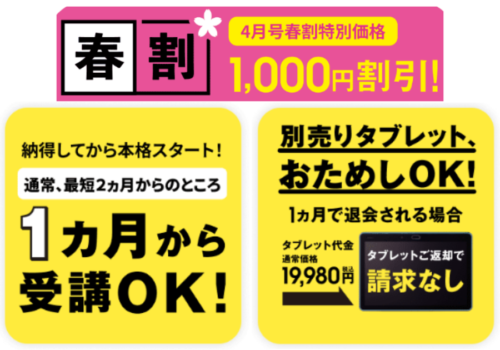

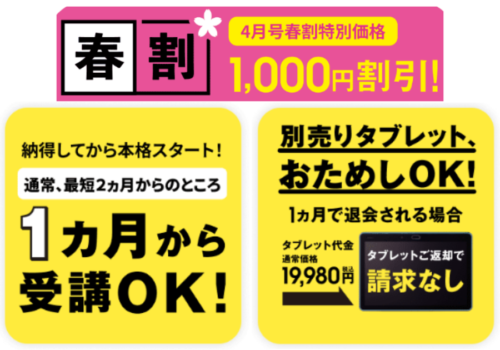

こどもちゃれんじは入会キャンペーン中!

■4月号が1,000円割引の特別価格

■4月号のみの受講OK(通常は最短受講期間2ヵ月、締切4/17)

■ほっぷ(年少)・すてっぷ(年中)・じゃんぷ(年長)を別売タブレット(「チャレンジパッド第6世代」19,980円相当)を利用して4月号のみ受講した場合、返却すればタブレット代金0円

■4月号入会で3月デジタルコンテンツが無料(2/25配信ですぐ始められる)

つまり迷っている方は、4月号のみを次の価格でお試しして、満足いかなければ解約可能です!

別売タブレットも0円でお試しできます!

・年少 2,640円(税込)

・年中・年長 ハイブリッドスタイル 2,640円(税込)

・年中・年長 デジタルスタイル 1,390円(税込)

■手をついて書ける。

■学習時は使用するアプリのみを表示。通常のAndroidタブレットとしても幅広く利用可。

■専用タッチペン・カバーつき。

■進研ゼミ小学講座でも使える。

■定価19,980円(税込)だが24ヵ月の継続受講で0円になる。

※今なら4月号入会キャンペーンで4月号のみの受講OK。別売タブレットは返却すれば0円です(4/17まで)

関連記事 【こどもちゃれんじ年少・年中・年長vsスマイルゼミ幼児】徹底比較⇒

関連記事 【こどもちゃれんじ年中すてっぷ口コミ】タブレット学習はおすすめ?⇒

関連記事 【こどもちゃれんじ年少ほっぷの口コミ・評判】年少さんにおすすめ?⇒

こどもちゃれんじ年長「じゃんぷタッチ」終了?

2025年度まで年長のみ対象

「じゃんぷタッチ」は、2025年度まで進研ゼミ・こどもちゃれんじの年長さん向けコースの1つでした。専用タブレットを使って取り組みました。

さらに年長さんには「じゃんぷタッチ」の他に、実物教材中心の「じゃんぷ」コースもありました。

さて、2024年度は年中向け「すてっぷタッチ」もありました。しかし、すてっぷタッチは2024年度末で廃止。代わりに、2025年度に年中向けには「デジタルスタイル」「ハイブリッドスタイル」の2つが登場。どちらもお手持ちのスマホやiPadで取り組めるようになりました。

2026年度の年長「じゃんぷ」リニューアルはこれに続くものです。専用タブレット使用の「じゃんぷタッチ」は終了。その代わりに、今はスマホやタブレットで学習が完結する「デジタルスタイル」と、[実物教材+デジタル学習]の「ハイブリッドスタイル」の中から、好きな方を選ぶことができます。

年長「じゃんぷ」の「デジタルスタイル」「ハイブリッドスタイル」は受講費も異なります。デジタルスタイルは専用タブレットを使用しないので、受講費がお安いです。一方、ハイブリッドスタイルは、デジタルスタイルと同一のデジタル学習に加えて、実物教材にも取り組めるので、その分受講費が高くなっています。

2026年度 こどもちゃれんじ年長

| 年長コース | 毎月払い | 年払い |

|---|---|---|

| じゃんぷ デジタルスタイル | 2,390円 | 23,760円/年 1,980円/月 |

| じゃんぷ ハイブリッドスタイル | 3,640円 | 34,560円/年 2,880円/月 |

13分野の学習

2025年度年長「じゃんぷタッチ」では、12分野の学びが専用タブレットに配信されました。

2026年度年長「じゃんぷ」の「デジタルスタイル」「ハイブリッドスタイル」では、13分野の学びが配信されます。

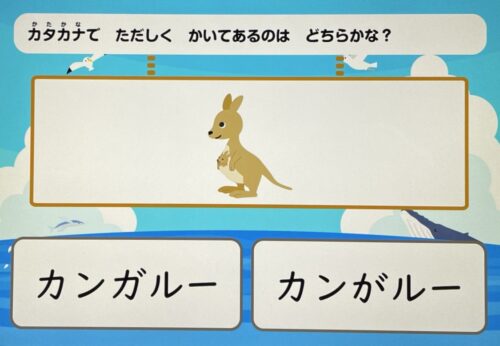

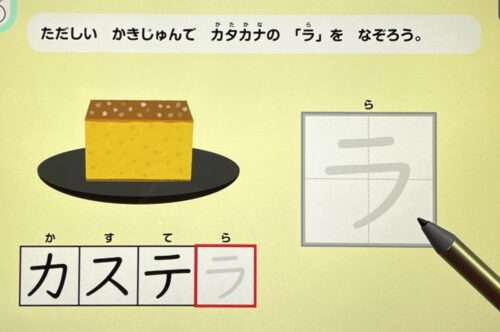

自信をもって小学入学を迎えられるように、ひらがな、カタカナ、数・図形、時計などの学習ができるのはもちろんのこと、近頃話題のの思考力問題やプログラミングや英語はもちろんのこと、SDGs やデジタルリテラシーもカバー! 学習面はもちろんのこと、集団生活に必要な人と関わる力やルール・マナーも教えてくれますよ。

幅広く全部揃っていますね。このすべてがスマホやタブレットで完結するのは便利です!

※今なら4月号入会キャンペーンで4月号のみの受講OK。別売タブレットは返却すれば0円です(4/17まで)

こどもちゃれんじタブレット学習の口コミ・評判

2026年度の年長さんデジタルコンテンツはまだ配信されていないので詳細は分かりませんが、「じゃんぷタッチ」のスタイルや雰囲気を引き継ぐようです。そこで「じゃんぷタッチ」の口コミを見ていきましょう。

まずは、じゃんぷタッチを受講した方々の口コミを紹介しますね。

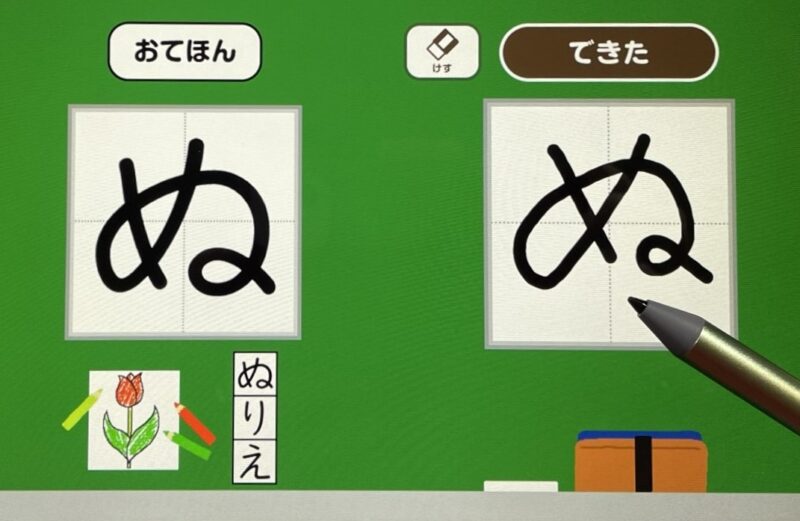

口コミ1:ひらがな・カタカナを覚えられた!

じゃんぷタッチでひらがな、カタカナ覚えてくれたのでありがたい (twitterより)

じゃんぷタッチが思ってたより良くて✨

— chaa(ちゃあ) 👦3y&👧5y ≪断捨離中≫ (@happy_chaa) March 21, 2022

25日から本格的にDL開始だからまだお試しではあるけど、5歳娘の元に届いてから様子見てたら書き順ナビが素敵。

①順番見る②なぞってかく③見て書く

の、③が↓みてると何回かやれば自分でお手本みたいに書けるようになってたし書き順逆だったの治った✨ pic.twitter.com/Ztn8mtN01U

口コミ2:楽しい!

じゃんぷタッチ、やっぱり夢中になってやってます (twitterより)

じゃんぷタッチは、ストーリー仕立てで楽しく取り組める! 短い時間でできるので、朝学習に使ってます。 (twitterより)

じゃんぷタッチ、なかなかに楽しんでやってる( *´艸`) (twitterより)

口コミ3:一人で取り組める!

いやいやじゃんぷタッチにして本当よかった😨

— rui (@ruu_6666) March 23, 2022

めちゃいいじゃんこれ。なぞりんパッド散々だったから不安だったけどこれはいいわ。

早生まれ5歳、ワーク大好きだけど私が付きっきりで説明しないといかなかったから、タブレットが説明してくれるの有り難すぎる😳

年長になるタイミングでチャレンジのじゃんぷタッチ(タブレット)はじめました〜! 1人でも楽しくお勉強できてて、最近は土星の話とか体の仕組みとか色々教えてくれてびっくりしてます(twitterより)

じゃんぷタッチ メリット

・娘が一人で取り組める (twitterより)

じゃんぷタッチ受講中です〜!紙よりもとっつきやすいみたいで、親も楽です (twitterより)

口コミ4:学習習慣がつく!

息子くんじゃんぷタッチ毎日頑張ってるー! 何も言わなくても進んでやる習慣がついてきてるのは本当にありがたい (twitterより)

口コミ5:幅広く学べる!

プログラミングや時計、図形、音楽、自然、アート、英語と幅広く学べる (twitterより)

息子は1歳から英会話教室やオンライン英会話をやったけれど、続けてくれなくて諦めてたけど、じゃんぷタッチでやっと英語にハマってくれてる!!! (twitterより)

じゃんぷタッチで学んだことを教えてくれる双子。「血液は骨で作られるんだよ!血小板は目に見えないけどあるんだよ!」など。 (twitterより)

口コミ6:先取り学習ができる!

今日の3レッスン終わったけどもっとやるー言って追加レッスンしてる。上の子が小1のさんすうで今やってるなんばんめってやつ年中でやるのいいわ (twitterより)

口コミ7:親子のコミュニケーションも楽しめる!

こどもチャレンジのじゃんぷタッチ(っ ॑꒳ ॑c)

— ピカりん🍰出会いに感謝🌷 (@pika_rin8pon) April 22, 2022

届いてから今日まで皆勤賞で、毎日やってます❤️

一人でできるのが助かります✨✨

あと、お手紙が届くのと、何を頑張ったかのお知らせ何気に嬉しい🥰#じゃんぷタッチ#タブレット学習#タブレット教材 pic.twitter.com/B41suDYcMQ

じゃんぷタッチの写真が変顔すぎて笑う

— 🎂まめ (@peaplants) March 27, 2022

メッセージもかわいい

プラスレッスンの存在に今日気づいた私です pic.twitter.com/GyrKc68Exk

口コミ8:タブレットだけでは不安!

じゃんぷタッチにしたのはいいけど、やっぱタブレットだけじゃ硬筆の練習不足するよなーと思いつつ、最近ノートに文字書いて、しりとりしたり、質問に答え書いたりで一緒に遊んでる (twitterより)

口コミ9:ワークが簡単すぎる!

キッズワークめちゃくちゃ簡単。追加レッスンは思考ぐんぐんワークに近い難易度だが、そこまでではない (twitterより)

口コミ10:適当にやってマルになってしまう

じゃんぷタッチ、適当にどっちか押して間違えたら違う方押すって感じで…全く文章読んでない。うーん。横についてちゃんとやってるかみてないとダメかも。あれれ〜って何回も聞こえてくるからおかしいと思ったんだよね。 (twitterより)

こどもちゃれんじは入会キャンペーン中!

■4月号が1,000円割引の特別価格

■4月号のみの受講OK(通常は最短受講期間2ヵ月、締切4/17)

■ほっぷ(年少)・すてっぷ(年中)・じゃんぷ(年長)を別売タブレット(「チャレンジパッド第6世代」19,980円相当)を利用して4月号のみ受講した場合、返却すればタブレット代金0円

■4月号入会で3月デジタルコンテンツが無料(2/25配信ですぐ始められる)

つまり迷っている方は、4月号のみを次の価格でお試しして、満足いかなければ解約可能です!

別売タブレットも0円でお試しできます!

・年少 2,640円(税込)

・年中・年長 ハイブリッドスタイル 2,640円(税込)

・年中・年長 デジタルスタイル 1,390円(税込)

SNSでの口コミや評判を読むと、年長じゃんぷのタブレット学習のメリットが見えてきますね。注意すべき点やデメリットもありそうです。私が「じゃんぷタッチ」を実際に受講して分かったことを踏まえながら、まとめていきましょう。

こどもちゃれんじ年長に何故タブレット?

そもそも進研ゼミ・こどもちゃれんじ年長さん向けに、どうしてタブレット学習があるのでしょう?

私は、昨今のご家庭やお子さんの事情が背景にあるのかなあ…と思いました。

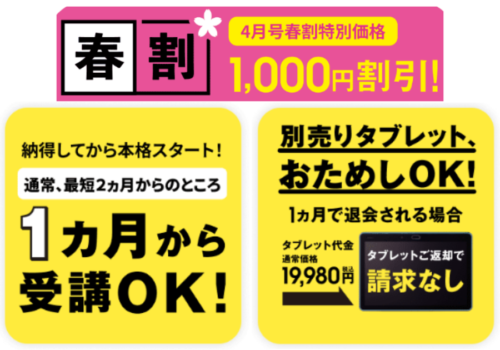

まずママ達は忙しすぎる!朝から晩まで家事やお子さん達のお世話に追われて、一日があっという間に過ぎていきます。お仕事をしているママはなおさらです。お子さんの横に座って文字や数を教えてあげたいけれど、その時間がもてないというご家庭はたくさんあるのでは?

それから近頃のお子さんの傾向の問題。一昔前と違って、今のお子さんにはデジタルツールの誘惑が多すぎる!勉強の前に、まずはお子さんが夢中になっているゲームやYouTubeなどと闘わなくてはならないママ達も多いのでは? ゲームやYouTubeを止めさせて、紙のワークに向かわせるのは、至難の業かもしれません。

そこで「じゃんぷタッチ」タブレットの登場です!お子さんの勉強をみてあげられない忙しいママにとっても、デジタルツール好きなお子さんにとっても、タブレット学習はメリット大だからです。

※今なら4月号入会キャンペーンで4月号のみの受講OK。別売タブレットは返却すれば0円です(4/17まで)

こどもちゃれんじ年長じゃんぷタブレット学習のメリット

やるべきことがすぐにわかる

進研ゼミ・こどもちゃれんじのタブレット学習は、タブレットのホーム画面にその日のおすすめレッスンが表示されます。それによって、お子さんは「何をすればよいか分からない」ということがありません。

この日の「きょうのレッスン」では、キッズワーク、こくごさんすう、ルール・マナーの3つが表示されています。最初のキッズワークは大きくなっていて、「タッチしてくれ~」という具合にピクピク動きます。お子さんが選ぶのを間違えようがありません。そして残り2つはロックされているので、そちらから始めることもできません(じゃんぷタッチの例)。

つまり、まず何から始めればよいかが一目瞭然なのです。お子さん1人でも取り組める仕掛けになっているのが分かりますね。

さて、各レッスンは5分ほど。それが3つなので、5分×3回で1日15分間のレッスンです。年長さんが集中して取り組むのに丁度よい量ではないでしょうか。

動画や音声解説がある

じゃんぷのタブレット学習では、問題の解き方などは動画や音声で解説してくれます。まだお子さんがひらがなをスラスラ読めないとしても、問題ありません。

これは、おうちの方がそばで教えてあげられなくてもお子さんが一人で進められる、タブレットならではのメリットといえますね。

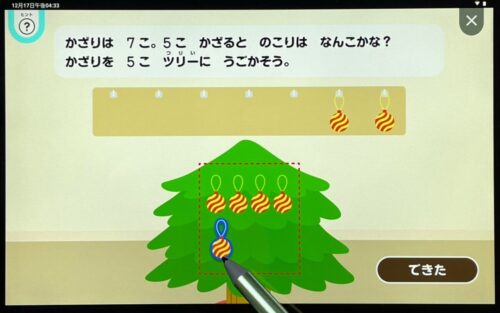

動かしながら学べる

タブレット学習の強みの1つは、体験しながら学べることでしょう。

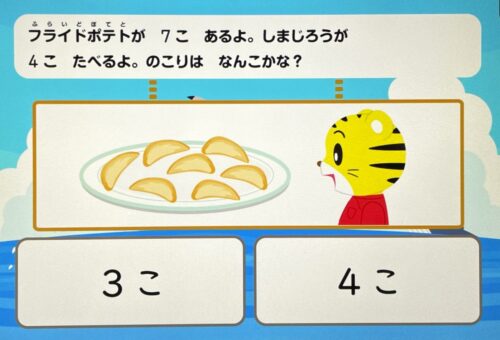

例えば数の学習では、実際にものを動かして、数えたりしながら学んでいきます。

算数に苦手意識を持つ前に、タブレットで遊び感覚で数や計算に親しむことができますよ。

自動丸つけ

タブレット学習ですから、問題を解けばその場ですぐに採点されます。ママの丸つけを待つ必要がありません。

間違えたときは動画や音声で説明してもらえます。そして正しい理解へとつなげていくことができるようになっています。

発展レッスンで応用問題も!

先に紹介した利用者の方々の口コミの中で、「キッズワーク(基本のワーク)が簡単すぎる」というものがありました。

こどもちゃれんじは小学校入学に向けて万全の備えをするための教材です。ですので、すでにある程度学習が進んでいるお子さんによっては、簡単すぎたり量が少ないと感じる場合もあるかもしれません。

ここで朗報を1つ!

2026年度こどもちゃれんじ年長のタブレット学習には、基本のメインレッスンに加えて、応用問題に取り組める「発展レッスン」も用意されています(問い合わせセンターに確認済み)。

毎月の配信数は次の通り:

じゃんぷ デジタルレッスン

| メインレッスン | 発展レッスン |

| 35~38レッスン/月 | 4レッスン/月 |

じゃんぷのメインレッスンがどれほど多岐にわたるか、発展レッスンにはどのようなものがあるか、2025年度までの「じゃんぷタッチ」が参考になると思います。じゃんぷタッチ12月号を例に動画にまとめてあるので、ご覧ください↓↓

しっかり入学準備

じゃんぷのデジタル学習では、小学校入学に向けて少しずつ学習を積み上げていきます。

そして入学を間近に控えた3月号はかなりステップアップするはずです。入学準備を万全にしていることが伝わってきます。

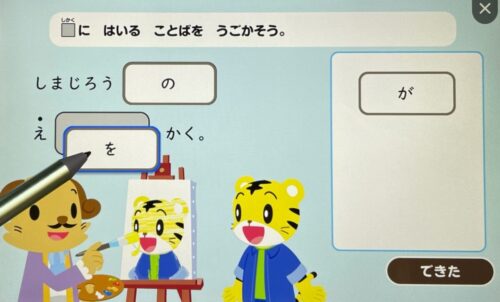

2025年度の例になりますが、「じゃんぷタッチ」3月のレッスンからいくつか紹介しましょう

まず、しまじろう達の会話に小学校入学のことが頻繁に出てきます。しまじろうが卒園してもうすぐ小学生になるという設定になっています。

「じゃんぷタッチ」は学習だけでなく、気持ちの面でも小学校入学に備えさせてくれます。

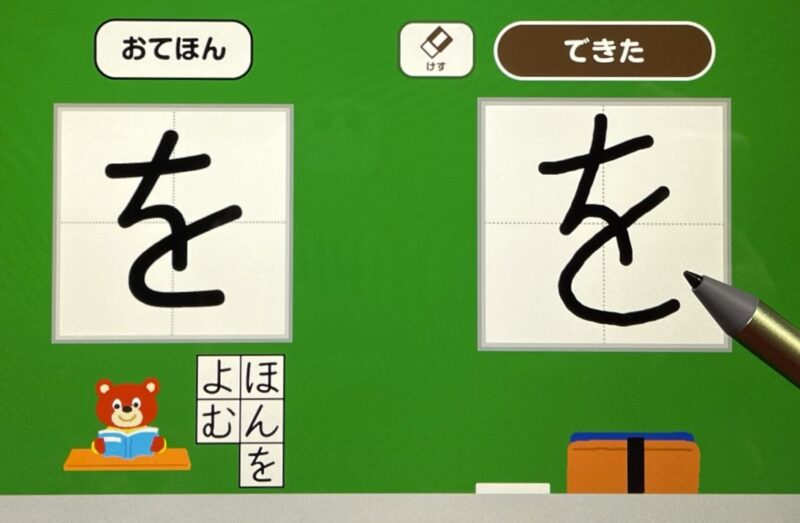

肝心の学習はどうかというと、例えばひらがなは、バランスが難しい文字の練習をします。これで入学までに一通りひらがなの練習が終わりになります。

3月には、カタカナの読み・書きの練習もしっかりやります。

助詞の使い方などにも取り組み、小学校で文を正しく書くことに備えます。

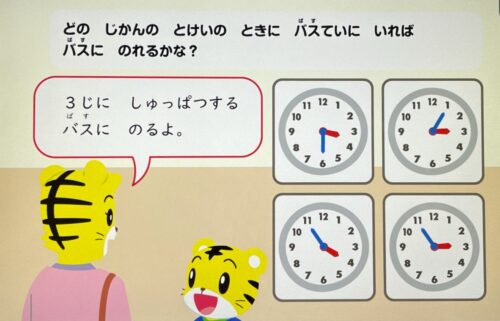

時計の読み方はこれまでに学習済みですが、3月にはさらにステップアップ。単に時計を読むだけでなく、条件(3時に出発するバスに間に合う時間)を理解して判断する作業もします。

さらに引き算につながる学習もあります。

じゃんぷのデジタル学習で備えていけば、4月には安心して入学を迎えられることが分かりますね。

先取り学習も!

じゃんぷタッチには「AI国語算数トレーニング」の配信もあります。

AI国語算数トレーニングとは、国語と算数について、大幅な先取り学習ができるというもの。算数は小6レベルまで、語彙は中1レベルまで、漢字は高校レベルまでカバーしています。

| 教科 | 学習領域 | 先取り到達点 |

|---|---|---|

| 国語 | ①漢検対策 ②語彙・読解 | 漢検2級(高校レベル) 語彙・読解は中1レベル |

| 算数 | ①計算集中 ②図形・数・量 | 小6レベル |

緻密なカリキュラムでスモールステップで進み、着実に力をつけていけるようになっています。

関連記事 【公文と比較】進研ゼミとスマイルゼミの先取り学習⇒

AI国語算数トレーニングによって、ガンガン勉強して先取り学習したい年長さんも、きっと満足がいくことでしょう。

教材がたまらずにスッキリする

こどもちゃれんじ年長じゃんぷ「ハイブリッドスタイル」では、紙ワークの他に、「エデュトイ」と呼ばれる知育玩具や特別教材も頻繁に届けられます。それがこどもちゃれんじの魅力でもあるのですが、モノが増えて嫌だというご家庭もあるようです。

一方、「デジタルスタイル」の取り組みは、タブレット一台で学習が完結します(スマホも使えます)。モノが増えるのが気になるご家庭には嬉しいポイントですね。

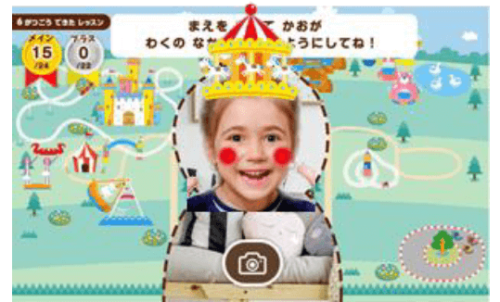

ごほうびがもらえる

こどもちゃれんじ年長タブレット学習では、学習(レッスン)に取り組む度に、タブレット上に「できた!プレゼント」が届きます。

プレゼントのテーマは月ごとに変わります。

プレゼントでもらったアイテムを集めたり、アイテムと一緒に写真を撮ったりと、タブレットならではの楽しみ方ができます。

デジタルツールに普段から慣れている今どきのお子さんにとって、こういうプレゼントはゲーム要素があって、ウケがよさそうです!

ごほうびがあることで、取り組みを継続する動機づけにもなります。

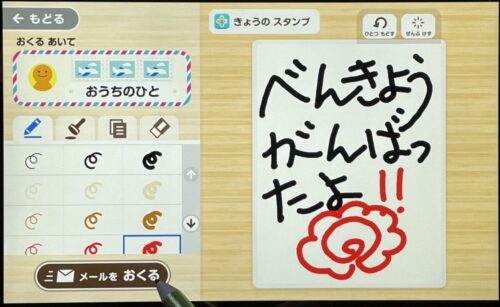

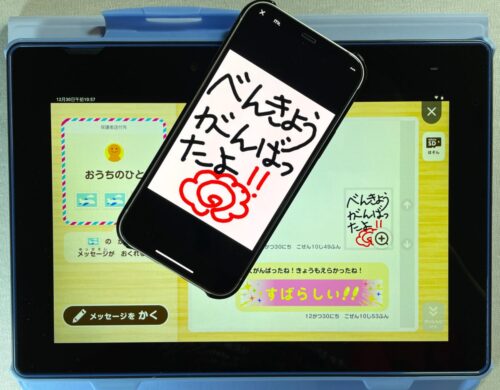

メッセージのやり取りができる

利用者の方々の口コミでも紹介しましたが、じゃんぷタッチには、お子さんがママやパパにメッセージをメールで送る機能がついています。2026年度じゃんぷ「デジタルスタイル」「ハイブリッドスタイル」のタブレット学習でも、この機能は引き継がれるそうです。

ママやパパにメッセージを書くことは、文字の練習にもなりますね。

お子さんからメッセージを受け取ったら、それに対してタブレット宛てに返信をすることもできます。

お子さんとのメッセージツールとしても、じゃんぷのタブレット学習は楽しめそうです。

こどもちゃれんじは入会キャンペーン中!

■4月号が1,000円割引の特別価格

■4月号のみの受講OK(通常は最短受講期間2ヵ月、締切4/17)

■ほっぷ(年少)・すてっぷ(年中)・じゃんぷ(年長)を別売タブレット(「チャレンジパッド第6世代」19,980円相当)を利用して4月号のみ受講した場合、返却すればタブレット代金0円

■4月号入会で3月デジタルコンテンツが無料(2/25配信ですぐ始められる)

つまり迷っている方は、4月号のみを次の価格でお試しして、満足いかなければ解約可能です!

別売タブレットも0円でお試しできます!

・年少 2,640円(税込)

・年中・年長 ハイブリッドスタイル 2,640円(税込)

・年中・年長 デジタルスタイル 1,390円(税込)

こどもちゃれんじ年長じゃんぷタブレット学習のデメリット

タブレット学習のデメリットや気になる点を考えてみましょう。

紙教材とタブレットのどちらが良いかは、多くの親御さんが迷うところでしょうね。

学習の基本は紙に書くことなので、親御さんがお子さんの隣にいてあげられて、学習の様子を確認したり、ワークの丸つけをしてあげられたりするのでしたら、紙教材の方が良いかなと私は思います。親子の触れ合いタイムにもなりますし。

けれども親御さんが忙しくて、勉強を見てあげられないことをストレスに感じたり、紙教材だとやりたがらないとイライラするくらいでしたら、タブレットに任せてしまうのは良いアイデアだと思います。ママが楽しくしている方が、お子さんだって嬉しいはずですから!

こどもちゃれんじタブレット学習を就学前の学習習慣づけに!

紙教材を使うにしろ、タブレットを使うにしろ、大切なのは「学習習慣をつける」ということです。

小学校に入学すると、お子さんの生活はそれまでとガラリと変わり、お子さんの負担は大きくなります。

早起きして、大きなランドセルを背負って時間通りに学校に行くだけでも大変!じっと机に座って授業を受けたり、時間内に給食を食べたり、翌日の持ち物をノートに書いたり、掃除をしたり、学校からのプリントを忘れずに持ち帰って親御さんに渡したり、鉛筆を削って筆箱を整えたり、教科書やノートを揃えたり……。意欲的に学校生活を送れるようになる前に、身に付けていかなければならないことがたくさんあるのです。習い事などがあるお子さんだと、さらに忙しくて大変です。

それに加えて家庭学習の習慣も付けていかなくてはなりません。幼い1年生には負担が大きいですよね。

そこで私のおすすめは、小学校入学前に、家庭学習の習慣をつけてしまうことです!入学前に習慣づけてしまえば、入学後の負担が1つ減ります。勉強面のことがとてもラクになります!

「家庭学習」といっても、それほど大げさなことではありません。毎日少しでいいから、家庭での「お勉強タイム」を設けるのがポイント!そして、「勉強するのは当たり前」「勉強は楽しい」と感じられるように仕向けていくのです。

そのために役立つのが、こどもちゃれんじのような楽しい通信教育です。

関連記事 幼児通信教育15選比較⇒

タブレット学習には、上で紹介した口コミの通り、適当にやってもマルになる場合があります。真面目なお子さんは「わからない~、教えて~」と声をかけてくれるかもしれませんが、ちゃっかりマルをもらって済ましてしまうお子さんも中にはいることでしょう。

しかし、たとえそうであっても、「机に向かう」「家で勉強する」というミッションは達成できます。

タブレット学習は、その取り組みやすさや楽しさのゆえに、勉強に対するハードルをぐんと下げてくれます! 紙のワークは興味を示さないが、タブレットなら喜びそうというお子さんはたくさんいるはず!

お子さんが適当にやっていないか、チェックする必要が出てくるご家庭もあることでしょう。でもタブレットのおかげで学習習慣がついて、自信をもって入学を迎えられるご家庭もたくさんあるはずです!

ご家庭の必要に応じて、上手に通信教育を選んでみてください!

こどもちゃれんじは入会キャンペーン中!

■4月号が1,000円割引の特別価格

■4月号のみの受講OK(通常は最短受講期間2ヵ月、締切4/17)

■ほっぷ(年少)・すてっぷ(年中)・じゃんぷ(年長)を別売タブレット(「チャレンジパッド第6世代」19,980円相当)を利用して4月号のみ受講した場合、返却すればタブレット代金0円

■4月号入会で3月デジタルコンテンツが無料(2/25配信ですぐ始められる)

つまり迷っている方は、4月号のみを次の価格でお試しして、満足いかなければ解約可能です!

別売タブレットも0円でお試しできます!

・年少 2,640円(税込)

・年中・年長 ハイブリッドスタイル 2,640円(税込)

・年中・年長 デジタルスタイル 1,390円(税込)

元中学校教師で現在プロ家庭教師。家庭教師という職業柄、ご家庭からお子さんの家庭学習について相談を受けることが多い。そこで、様々な最新の通信教材を実際に手にしたり自分で受講して精査し、ご家庭にアドバイス。その教材研究や経験に基づいて、この記事を執筆しました。

コメント